IMZ-Newsletter #42

Dezember 2019

Diesmal mit folgenden Themen:

- TRIS(tesse), Kommentar von Gerhard Hetfleisch

- „Das Einzige, was mir geblieben war, ist mein Lebenslauf“ – Das diesjährige Gaismair-Jahrbuch ist da!

- Blick ins Archiv: Wo die Liebe hinführt

- Wow! Was für ein Wochenende! So war die 2. Edition des INNcontro

- Buchempfehlungen aus der BIM - Psychonanalyse der Migration und des Exils

- Integrationsenquete 2019: Es braucht mehr Dialog, Kooperation und Austausch

- "Die Stadt gehört uns allen" - MigrantInnen im öffentlichen Raum

- AST Beratungstage in Kufstein - Anerkennung von ausländischen Qualifikationen

- Gratulation! EUMINT ist EU-Preisträger

- KAMA sucht freiwillige MitarbeiterInnen - AsylwerberInnen leiten Workshops

- Erinnerungsarbeit im Ferdinandeum

TRIS(tesse), Kommentar von Gerhard Hetfleisch

1

Von Eisernen Vorhängen

Da stehen sie wieder, die zwei steinernen Relikte der stalinistisch-kommunistischen Diktatur aus Berlin im weihnachtlichen Glanz vor dem Café Central um 30 Jahre „Fall der Mauer“ hoch leben zu lassen. In mir steigen Bilder auf.

Ich sehe das Foto von Außenminister Mock und Gjula Horn, wie sie ein letztes Restl Draht des „Eisernen Vorhangs“ im Juni 1989 durchschneiden, der schon davor von den Ungarn abgetragen worden war. Das Foto ist ebenso sehr eine ideologische Ikone der Zeitgeschichte, wie die ruhmreiche Rolle Österreichs beim Fall der Mauer verlogen ist. Da gibt es noch ein anderes Bild der Grenze in mir, das von der Tini-Tante in Ungarn, die in den 1970er Jahren Kacheln für den Ofen meiner Schwester in mehreren Lieferungen über die „eiserne“ Grenze ins Burgenland schmuggelte, mit heimlichem Einverständnis der ungarischen und österreichischen Zöllner. Da ist auch jenes von dem Fuchs, den ich als Kind beobachtete, wie der das Minenfeld dieser Grenze querte. Wie habe ich um sein Leben gebangt! Bei einem der späteren Spaziergänge hörten wir Detonationen von Minen, die gesprengt wurden. Das fühlte sich gespenstisch, bedrohlich an, und doch war’s das Wetterleuchten der Demontage des „Vorhangs“.

Der „Fall“ der Mauern im Herbst 1989 zog fast spurlos an mir vorüber. Nicht gerade das, was man von einem „Roten“ erwarten würde. Ich lag da nämlich in den letzten Zügen, es galt meine Dissertation in zweimonatiger Klausur abzuschließen. Wenigsten passte ihr Inhalt zur Zeitenwende: Schoberpolizei und Balkanb-Bolschewiken. Beiträge zur Geschichte der Polizei der Ersten Republik und zur kommunistischen Emigration aus Südosteuropa 1919-1934. Schober war Polizeipräsident und mehrfacher Bundeskanzler in der 1. Republik, der da quasi in Personalunion kräftig mithalf diese Republik an ein unrühmliches Ende zu bringen. Ein Schelm dem da die türkis-blau Regierenden in den Sinn kommen.

Ich konnte dieser Mauer nie etwas abgewinnen, sie war Ausdruck einer nationalistisch-bürokratisch entarteten Revolution, die massenhaft zuerst ihre Kinder gefressen hatte. Manès Sperber lieh literarisch den tausenden RevolutionärInnen des Balkans in der Trilogie „Wie eine Träne im Ozean“ eine Stimme, die vor der Verfolgung der faschistoiden Regime am Balkan vorerst in Wien, dann in Moskau Zuflucht fanden. Wer den Häschern der am Balkan entfliehen konnte, verlor in der Regel in den 1930er Jahren sein Leben in der Sowjetunion, im stalinistischen Terror, den die GenossInnen der KPÖ und ihre Mitläufer Jahrzehnte lang abstritten, klein redeten, oder haarsträubend unter der Hand rechtfertigten. Stalins Widersacher Trotzki wurde als Flüchtling in Mexiko, im Haus von Diego Riva und seiner Gattin Frieda Kahlo von einem Agenten Stalins mit einem Eispickel erschlagen. Sein Mörder liegt in einem Ehrengrab in Moskau am Roten Platz. Ich gebe zu, in mir lebt als Mini-me immer noch ein „Trotzkist“. Die Kategorie ist quasi die Kurzformel für politisch Aussätzige der Linken in Ost und West. Für mich ist Lev Trockij zuerst ein Politiker, und dann ein großartiger Schreibender, ähnlich ist dies bei Handke, der zuerst ein Schriftsteller ist und dann auch ein Literat ist. Beide sind mir vor allem nicht nur Schuldige.

2

Wasser predigen und Wein trinken!

Da stehen also die Mauerreste, vor meterhohen Christbäumen platziert, die vom klimagewandelten Himmel her kommend vor die Tore des Cafes Central getragen wurden. Das Central war ab Mitte der 70er mein eigentlicher Lehrsaal als Student.

Was aber verhängt dieses zwiespältige Monument. Es ist unbestritten, dass der Bauunternehmer seit Jahrzehnten von der Arbeit fremder Hände lebt, gehören diese nun Bauarbeitern oder KellnerInnen. Fröschl steht exemplarisch dafür, wie man in diesem Land seinen Reibach machen kann. Er hat etwas von einem Grenzgänger, klagt öffentlich das eine Grenzregime an; und übersieht den Splitter im eigenen Auge. Es ist das Arbeitskräftebegehren der Wirtschaft, das unter der Hand offene Grenzen organisiert und gleichzeitig den Mauerbau als Grenzregime an den südlichen Rändern Europas propagiert, und im Inland den Ausschluss von Geflüchteten und ArbeitsmigrantInnen über das Fremdenrecht organisiert. Es wird da zwar „einheimische“ wie „fremde“ Arbeitskraft begehrt und abgeschöpft, von den Fröschln dieses Landes, bevorzugt jene, die weniger kosten. Dieser Widerspruch zwischen Begehren bei gleichzeitiger Ablehnung gepaart mit nationalem und privatem Eigennutz ist eine Konstante in der Migrationsgeschichte der Republik.

Eine Nachfolge fanden die politischen Mauerbauer in der türkis-blauen Regierung, mit dem Kanzler als Chefpopulisten und dem Kickl auf hohem Ross. Der eine rühmt sich, die Karawane der Flüchtenden gestoppt zu haben, dies im Konzert anderer katholisch-weihnachtlich angehauchter politischer Kerzerlschlucker seiner Partei. Der andere eifert den neuen Autoritären in Ungarn und den USA nach, die Eckpfeiler bürgerliche Demokratie Stück für Stück entsorgen. Fröschl, der Wasser predigt und Wein trinkt, sollte wie weiland der Alois Mock an der ungarischen Grenze neben das Mauerrelikt ein Denkmal setzen: Eines das an die mehr als 30.000 Opfer erinnert, die im Mittelmeer elendig ums Leben kamen. Vor dem Ertrinken erblickten sie im „Blue Curtain“ den „Eisernen Vorhang“ als Fata Morgana.

3

Hetfleisch im Herbst mit Pensionswetterleuchten

Die zwiespältige Aufgabe der Leitungen von Sozialeinrichtungen besteht auch darin, dass sie mehr als nur ab und zu mit den Wölfen und im Chor mit den Schafen in den Institutionen des Landes heulen oder eben auch blöken (müssen). Geht es doch darum, Menschen, die irgendwie am Rande sind, ein paar Rechte zu sichern und oft auch „a bissl a Gerstl“, und jenen ein wenig zu nehmen, mit dem verstohlenen Griff in die Subventionstasche, die da oben dafür mitverantwortlich sind, dass es die da unten auch weiter geben wird, trotz NGO, sozialer Arbeit und anderen Feigenblättern. Die Sorge für jetzt ein wenig besser als schlecht scheint das zu rechtfertigen.

Meine widersprüchliche berufliche Existenz fand nun einen ebensolchen krönenden Abschluss vor dem nahenden Unruhezustand. Am 15.8.19, am Hohen Frauentag, wurde mir die Verdienstmedaille des Landes in die Hand gedrückt, von den Landeshauptleuten aus Tirol und Südtirol. Ich habe die Auszeichnung angenommen, die Idee und Anregung war von Dirk Rupnow an die Politik herangetragen geworden, und der ist mir ein ehrlicher Makler, dem ich das auch danke. Da die Medaille ausdrücklich „für Verdienste um das Sozialwesen und das ZeMiT“ verliehen wurde, kommt darin zugleich die achtbare Stellung des ZeMiT im sozialen Feld zum Ausdruck. Eine Sozialeinrichtung wird in einem Land mit beträchtlichem Rassismuspotenzial geehrt, die Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte unterstützt, und das seit 35 Jahren. Selbstverständlich gibt es da einen bitteren Widerspruch, da es gerade die staatlich verordneten Grenzregime sind und das Gesetzeskorsett, das MigrantInnen und Geflüchtete oft verzweifeln lässt.

Witzig fand ich hingegen, vergoldetes Blech ans Revers geheftet zu bekommen, wo ich doch viele lange Jahre vielen als Oberkommunist galt. Und natürlich werden einige aus der politischen Szene, der ich mich zurechne, verschnupft die Nase rümpfen. Sei’s drum! Die in den sozialen Glashäusern arbeiten werfen nun mal gerne mit Steinen! Ich bin solidarisch und revanchiere mich bei der erstbesten Gelegenheit.

Fotocredits Café Central: ZeMiT/ Daniel Jarosch

Fotocredits Verleihung Verdiensmedaille Dr. Gerhard Hetfleisch: Anita Konrad

* save the date *

* save the date *

Wir feiern 35 Jahre ZeMiT, verabschieden Gerhard und begrüßen Mirjana Stojaković als Geschäftsführerin am Freitag, den 13. März 2020.

Merken Sie sich den Termin vor, feiern Sie mit uns!

"Das Einzige, was mir geblieben war, ist mein lebenslauf" - Das diesjährige Gaismair-Jahrbuch ist da!

Die 20. Ausgabe des Gaismair-Jahrbuches mit dem Titel „Im Labyrinth der Zuversicht“ wurde am 22. November 2019 im Innsbrucker Café Brennpunkt der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Freie Radio Innsbruck FREIRAD hat die Präsentation aufgenommen und online im Archiv der freien Radios zum Nachhören gestellt.

Die 20. Ausgabe des Gaismair-Jahrbuches mit dem Titel „Im Labyrinth der Zuversicht“ wurde am 22. November 2019 im Innsbrucker Café Brennpunkt der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Freie Radio Innsbruck FREIRAD hat die Präsentation aufgenommen und online im Archiv der freien Radios zum Nachhören gestellt.

Die Schwerpunkte des Bandes sind die Politik der schwarz-blauen Regierung und die Entwicklung der ÖVP unter Sebastian Kurz, der Umgang mit bettelnden Menschen in Vergangenheit und Gegenwart sowie Abschiebung, Flucht und Solidarität. Weitere Beiträge stellen die Vielfalt der politischen Bildungsräume in Tirol vor und die Lebenswege von Holocaust-Überlebenden und Besatzungskindern. Andrei Siclodi hat einen eigenen Schwerpunkt zur visuellen Kunst zusammengestellt. Wie immer, so auch den Literaturteil zum 20. Geburtstag des Gaismair-Jahrbuches hat der Schriftsteller Christoph W. Bauer zusammengestellt.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Gaismair-Jahrbuches erscheint ein zweisprachiger Text, auf Dari und Deutsch. „Das Einzige, was mir geblieben war, ist mein Lebenslauf “, schreibt der afghanische Filmemacher und Regisseur Hashmatullah Tahiri in seinem gleichlautenden Beitrag, in dem er sein Leben in Afghanistan und die Flucht nach Österreich beschreibt. Stephan Blaßnig, Kooordinator des Schwerpunktes “Durchkommen. Ankommen. Willkommen?“ betont im Einleitungstext, warum wir Tahiris Beitrag lesen sollen: Der Beitrag veranschaulicht, wie wichtig es ist, Betroffenen von globaler Ungleichheit, Krieg und Verfolgung Gehör zu schenken, eine Stimme zu geben und sie als handelnde Subjekte wahrzunehmen.

Das Gaismair-Jahrbuch ist in der Bibliothek für Integration und Migration - BIM kostenlos auszuleihen.

Gaismair-Jahrbuch 2020: Im Labyrinth der Zuversicht

HerausgeberInnen

Elisabeth Hussl, Martin Haselwanter, Horst Schreiber

Blick ins Archiv: Wo die Liebe hinführt

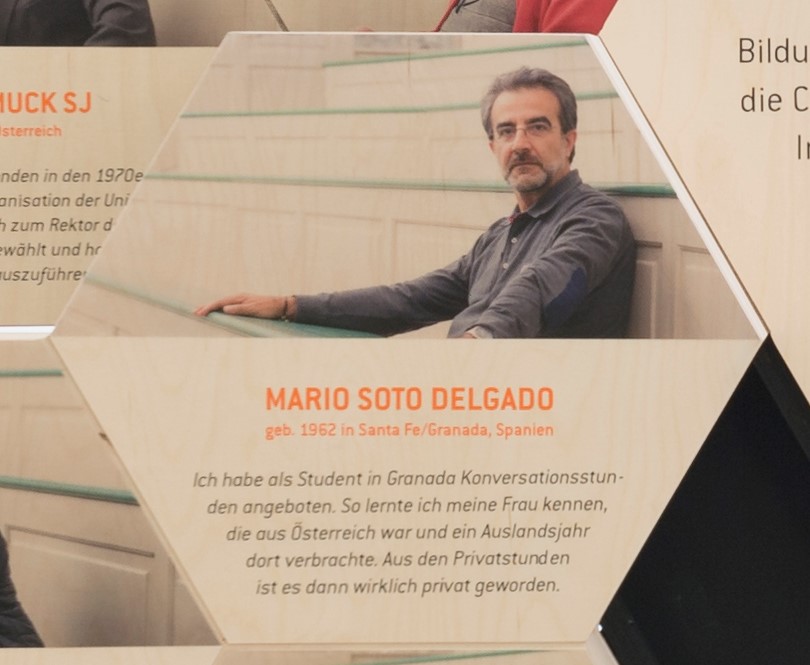

Die Gründe, die Menschen zur Migration bewegen, sind vielfältig. Neben politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Faktoren, können auch besondere Begegnungen dazu führen, sich für ein Leben in der Fremde zu entscheiden. So war es auch für Mario Soto Delgado, der 1984 Spanien verließ, um in Österreich eine neue Heimat zu finden.

Es war für mich klar, dass ich mein Glück in Österreich suchen musste.

(Mario Soto Delgado)

Während seines Studiums in Granada zu Beginn der 1980er Jahre bot Mario Soto Delgado Konversationsstunden in Spanisch an. Auf diese Weise lernte er seine heutige Ehefrau kennen, die aus Hall stammt und einen Auslandsaufenthalt in Spanien verbrachte. Nach einem Jahr beschloss Mario Soto Delgado schließlich, seinem Herzen nach Tirol zu folgen. Zuerst musste er allerdings seinen Wehrdienst im Baskenland absolvieren: In einer Zeit, in der die baskische Untergrundorganisation ETA noch sehr aktiv war. Briefe und Fotografien mit handschriftlichen Notizen auf der Rückseite dienten zunächst zur Überbrückung der Grenzen zwischen dem Liebespaar. Im November 1984 war es dann soweit: Für den jungen Spanier Soto Delgado begann ein neuer Lebensabschnitt in Tirol, der von den Erinnerungen an die Heimat geprägt war und auch heute ist. Zeichnungen, die er selbst anfertigte und jahrelang aufbewahrte, erinnern ihn an die Gassen, die Straßen und an die Altstadt in Granada. In Tirol angekommen, führte er sein Studium am Institut für Romanistik an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck fort.

Zuerst musste er allerdings seinen Wehrdienst im Baskenland absolvieren: In einer Zeit, in der die baskische Untergrundorganisation ETA noch sehr aktiv war. Briefe und Fotografien mit handschriftlichen Notizen auf der Rückseite dienten zunächst zur Überbrückung der Grenzen zwischen dem Liebespaar. Im November 1984 war es dann soweit: Für den jungen Spanier Soto Delgado begann ein neuer Lebensabschnitt in Tirol, der von den Erinnerungen an die Heimat geprägt war und auch heute ist. Zeichnungen, die er selbst anfertigte und jahrelang aufbewahrte, erinnern ihn an die Gassen, die Straßen und an die Altstadt in Granada. In Tirol angekommen, führte er sein Studium am Institut für Romanistik an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck fort.

An der Universität in Innsbruck habe ich ein System gefunden, das sehr familiär, sehr klein war. Hier hatte man viele Freiheiten, um nach deinen Interessen die Schwerpunkte setzen zu können. (Mario Soto Delgado)

Doch zuvor mussten bürokratische Hürden – wie die Anerkennung der im Herkunftsland erlangten Hochschulreife – sowie eine Deutsch-Sprachprüfung bewältigt werden. Herr Soto Delgado wurde dabei von seiner österreichischen Ehefrau unterstützt, was seine Situation im Gegensatz zu vielen seiner internationalen KommilitonInnen sehr erleichterte.

Ich war absolut privilegiert, meine Frau hat mich in den ersten Jahren erhalten, bis ich arbeiten konnte. Andere Studenten, die in den gleichen Deutschkursen waren wie ich – arabische oder iranische zum Beispiel – haben in der Nacht und in der Früh Zeitungen an den Ampeln verkauft. Da bist du durch die Stadt gegangen und hast die Leute gegrüßt, die du nachher in den Deutschkursen gesehen hast. (Mario Soto Delgado)

Ausländischen Studierenden war es nicht erlaubt zu arbeiten. Ihr Sichtvermerk berechtigte sie ausschließlich zum Studium in Österreich. Jedoch war die Tätigkeit als Zeitungskolporteur, die viele in Anspruch nehmen mussten, einer der wenigen erlaubten Wege, neben dem Studium ein wenig Geld zu verdienen. So studierte Mario Soto Delgado Spanisch und ist heute als Dozent am Institut für Romanistik an der Universität Innsbruck tätig. Auf diese Weise hat er auch beruflich die Möglichkeit, die Verbindung zu seiner alten Heimat intensiv zu pflegen.

Im Rahmen eines Sammelaufrufs anlässlich des 350-jährigen Jubiläums der Universität Innsbruck zur Frage der Internationalität wurde Herr Soto Delgado – neben zahlreichen anderen ProtagonistInnen aus aller Welt – portraitiert. Seine Geschichte war Teil der Ausstellung „Multiversität. Internationale Studierende in Innsbruck – 1955 bis 1995“. Im Dokumentationsarchiv Migration Tirol – DAM finden sich ein Interview über seine Lebensgeschichte und zahlreiche Objekte – Erinnerungsstücke aus der Zeit vor der Migration sowie aus der Zeit des Studiums in Innsbruck.

Bilder: Dokumentationsarchiv Migration Tirol – DAM, Archivbestand M. Soto Delgado; Ansicht der Ausstellung „Multiversität“, Dokumentationsarchiv Migration Tirol – DAM

ZeMiT/Daniel Jarosch

Wow! Was für ein Wochenende! So war die 2. Edition des INNcontro

Von 21. bis zum 23. November 2019 fand im Innsbrucker Leokino und Spielraum für Alle die zweite Edition des INNCONTRO Film Festivals statt. An drei Tagen herrschte reger Austausch zu Themen rund um Arbeit im Kontext von Migration – ein Schwerpunkt, der 2019 mehr als 500 Besucher*innen anlockte.

Der grandiose Auftakt des Filmfestivals war mit Sicherheit dem so persönlich-beschwingten und doch zum Nachdenken anregenden Film „Wir haben vergessen zurückzukehren“ des wohlbekannten und preisgekrönten Filmemachers Fatih Akın zu verdanken. Eingebettet wurde der Eröffnungsfilm von Erol Yıldız, Leiter des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck, der in seinen einleitenden Worten die Besonderheiten einer postmigrantischen Perspektive erläuterte. Im anschließenden kritischen Gespräch rückten Ömer Alkın und Lina Dokucović unter der Moderation von Ivona Jelčić die Geschichte von Akıns Familie ins Verhältnis zu den damaligen gesellschaftlichen Gegebenheiten der sogenannten „Gastarbeit“ und stellten Fragen nach Repräsentationsstrategien im Film. Bei einem herzhaften Buffet von Ammar Ali wurden die Gespräche in Grüppchen noch bis lange in die Nacht fortgeführt und sich untereinander kennengelernt.

Freitagabend ging es mit eindrucksvollen Dokumentarfilmen weiter, die kaum unterschiedlicher hätten sein können: Steht bei „Chez Jolie Coiffure“ von Rosine Mbakam die persönliche Erzählung von Sabine Amiyeme im Vordergrund, welche trotz Illegalisierung einen Friseursalon in Brüssel betreibt, so ist Ziad Kalthoums „Taste of Cement“ vom dröhnenden Schweigen der gefilmten syrischen Hochbauarbeiter im libanesischen Exil geprägt. Erneut zeigte sich, wie bereichernd die Anwesenheit der Filmemacher*innen am Filmfestival ist: Im Anschluss an die Filmvorführungen konnten Rosine Mbakam und Ziad Kalthoum in von Gilles Reckinger und Evelin Stark moderierten Gesprächen von den Produktionsbedingungen erzählen, ihre Motivation und ihre Herangehensweisen erklären und Fragen beantworten. Nach der Filmvorführung von „Taste of Cement“ schien das für das Publikum besonders wichtig, welches von den überaus ästhetischen doch extrem heftigen Aufnahmen – vom Arbeitsalltag auf der Baustelle ebenso wie von der Zerstörung und Bombardierung Syriens – offensichtlich mitgenommen war.

Am Samstag wurden weitere Aspekte von Arbeit im Kontext von Migration beleuchtet. Schon am frühen Nachmittag setzte sich das Publikum mit migrantischer Care-Arbeit auseinander, filmisch thematisiert von Maren Wickwires „Together Apart“. Der Film, welcher in einer Zeit von zwei Jahren entstanden ist, portraitiert Carren Pacuyan und Guil Anne Simeon, Mutter und Tochter, die beide jeweils die Philippinnen verließen, um auf der Insel Zypern als Hausangestellte zu arbeiten. Die Schwierigkeiten der daraus entstehenden transnationalen Beziehungen, die Bedeutung von Kommunikationstechnologien sowie politische Rahmenbedingungen solcher Anstellungsverhältnisse wurden im anschließenden Gespräch zwischen Maren Wickwire und Kyoko Shinozaki, welche sich an der Universität Salzburg eingehend mit dem Thema Migration und transnationalen Familienbeziehungen beschäftigt, behandelt. Ein großer Erfolg war auch die Filmvorführung von „Era Domani“ von Alexandra D’Onofrio, welche in Kooperation mit dem Italien-Zentrum der Universität Innsbruck sowie dem Institut für Romanistik stattfand. Der Film bot die Gelegenheit, den Arbeitsbegriff auf andere Weise zu betrachten und die anwesenden Filmemachenden zu den Arbeitsbedingungen im Dokumentarfilmbereich zu befragen. Moderiert von Evelyn Ferrari und Mario Casale, die am FWF-geförderten Projekt „Kino der Migration in Italien seit 1990“ arbeiten, brachte das gemeinsame Podium weitere, interessante Aspekte und Hintergründe der Filme zur Sprache. Im Anschluss hatten Studierende des Medien-Masters der Universität Innsbruck die Gelegenheit, Alexandra D’Onofrio in einem ausführlichen Interview zu befragen. Wir sind schon gespannt, von den Eindrücken der Studierenden zu lesen!

Einen krönenden Abschluss fand das Filmfestival schließlich in der Vorführung von „Xalko“, einem Dokumentarfilm von Sami Mermer und Hind Benchekroun, unterstützt vom Zentrum für Kanadastudien der Universität Innsbruck. Xalko ist der Name des Dorfes, in dem Sami Mermer aufgewachsen ist, und das er – wie die meisten anderen Männer seiner und der Generation vor ihm – in jungen Jahren verlassen hat. In „Xalko“ kommen diejenigen, zumeist Frauen, zu Sprache, die zurückgeblieben sind und das Überleben vor Ort gesichert haben – ein sehr persönlicher und intimer Einblick in die Dorf- und Familienstrukturen vor Ort und weltweit. Besonders eindrucksvoll zeigte auch die Zusammensetzung des Publikums, wie verbunden unsere Welt heute durch (Arbeits-)Migration ist: So waren einige Reihen im Saal des Leokino von Personen besetzt, die selbst familiäre Verbindungen zu dem anatolischen Dorf Xalko haben oder gar im Film vorkommen. Für das Filmfestival waren sie extra aus Landeck angereist. Das Gespräch im Anschluss an die Filmvorführung, moderiert von Ömer Alkın, wurde dann auch gleich viersprachig geführt: auf Türkisch, Kurdisch, Englisch und Deutsch. Einen passenderen Abschluss hätte es für das INNCONTRO Filmfestival gar nicht geben können.

In verschiedensten Sprachen ging das Festival schließlich auch informell zu Ende. Im Spielraum für Alle wurde zu Melodien und Texten aus verschiedensten Orten der Welt getanzt, geklatscht und sich entwickelnde Freundschaften vertieft. Herzlichen Dank an die wunderbaren Musiker*innen: Armağan Uludağ (Gitarre/Gesang), Nora Hassan (Flöte), Erkan Tekin (Erbane/Cajon/Gesang), Mehmet Togaçar (Saz) und Ersin Nazon (Cajon/Gesang)!

Danksagung

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die das Filmfestival 2019 ermöglicht haben. Danke an das Filmfestivalteam: Eric Bayala, Michael Haupt, Marco Friedrich, Andrea Krotthammer, Bernhard Schneider, Verena Teissl und Alena Klinger. Danke an den wissenschaftlichen Beirat: María Teresa Herrera Vivar, Sandra Altenberger, Marta Cesar, Florian Ohnmacht. Danke an das Team vom Leokino für die tolle Betreuung vor Ort! Danke an die wunderbare Kooperation mit dem Otto-Preminger Institut, dem Spielraum für Alle, dem Zentrum für Kanadastudien Innsbruck, dem Italien-Zentrum und Institut für Romanistik Innsbruck, FWF Wissenschaftsfonds und ZeMiT - Zentrum für MigrantInnen in Tirol. Danke an die Unterstützung von Caritas Tirol, IKB, Bundeskanzleramt Österreich, Land Tirol, Arbeiterkammer Tirol, Stadt Innsbruck und Joul's Kaffeesiaderei! Wir bedanken uns für bewegende Filme und Gespräche und ein schwungvolles Abschlusskonzert! Danke an Raphael Larch für die tollen Gemälde von Filmstills! Danke für die tatkräftige Unterstützung von Clemens Maass und Philipp Wesseling, sowie für das Engagement von Jana Walch, Julia Wallner, Benny Aßmus, Martina Pomaro, Hali Diallo, Christian Träger, Katinka, Rina Loveki und Anna Lengyel!

Autorin: Alena Klinger, Inititative Minderheiten Tirol

Bilder: INNcontro

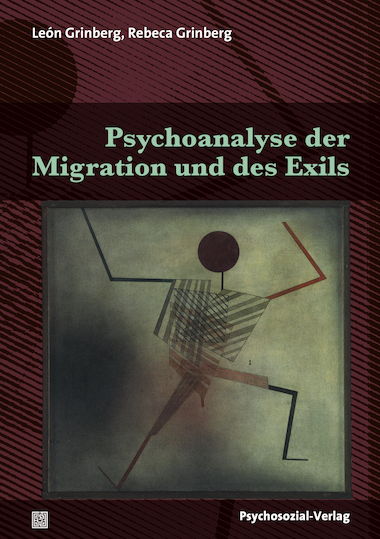

Buchempfehlungen aus der BIM - Psychonanalyse der Migration und des Exils

Erfahrungen, die im Laufe des Lebens gemacht werden, prägen den Menschen: Umso mehr, wenn diese Erlebnisse – dazu gehören auch die Ereignisse Migration und Flucht – außerordentlich intensive Auswirkungen auf die menschliche Psyche haben.

Erfahrungen, die im Laufe des Lebens gemacht werden, prägen den Menschen: Umso mehr, wenn diese Erlebnisse – dazu gehören auch die Ereignisse Migration und Flucht – außerordentlich intensive Auswirkungen auf die menschliche Psyche haben.

Jede Migration, ihr Warum und Wie hinterlässt ihre Spuren in der Geschichte jeder Familie und jedes Individuums.

(Psychoanalyse der Migration und des Exils, XII)

León und Rebeca Grinberg, ein argentinisches Psychoanalytiker-Ehepaar, beschäftigen sich in ihrem 1984 erstmals erschienen Buch „Psychoanalyse der Migration und des Exils“ (Originaltitel: Psicoanálisis de la Migración y del Exilio, in der deutschen Sprache 1990 erschienen) mit den Folgen, die Migrations- und/oder Exilerfahrungen hervorrufen können. Dabei stützen sie sich einerseits auf Ergebnisse aus der klinischen Arbeit mit ImmigrantInnen sowie auf ihre eigene Migration von Argentinien nach Spanien.

Mit der wachsenden Anzahl an ImmigrantInnen, die im Bereich der psychosozialen Dienste betreut werden, wandte sich die Psychoanalyse immer mehr dem Thema Migration zu. So wird auch in der Abhandlung der beiden Psychoanalytiker Grinberg festgehalten, dass die psychischen Störungen und Probleme von Menschen, die sich für ein Leben in der Fremde entschieden, mit dem Ereignis der Migration in Zusammenhang gebracht werden können. Dabei zählen sie verschiedene Störungen auf, welche als Folge der Migration auftreten, und belegen diese anhand ihrer klinischen Untersuchungen. Bei der Auseinandersetzung mit den psychologischen Aspekten der Migration und des Exils berücksichtigen León und Rebeca Grinberg neben Motiven ebenso die Erwartungen, die die Entscheidung – zu emigrieren oder zu flüchten – beeinflussen. Zudem hebt das Psychoanalytiker-Ehepaar hervor, dass insbesondere die Aufnahmebereitschaft des neuen Umfelds für die Integration der MigrantInnen von Bedeutung ist. Ein weiterer wichtiger Faktor, der im Migrationsprozess eine wesentliche Rolle spielt, ist die Angst. Die Entscheidung, die Heimat zu verlassen, geht oftmals mit Verlusten einher. Familienangehörige, Freunde und Erinnerungen bleiben meist zurück. Die Angst, durch Migration oder Flucht Personen, Gegenstände, kulturelle Werte oder auch identitätsstiftende Merkmale zu verlieren, kann nicht unbedingt sichtbare Reaktionen, tiefe andauernde Auswirkungen hervorrufen.

In mehreren thematisch getrennten Kapiteln präsentieren León und Rebeca Grinberg ihre psychologischen Beobachtungen, welche auf ihre Erfahrungen und ihre Tätigkeit in drei Ländern, nämlich im Herkunftsland Argentinien, in der Wahlheimat Spanien und in Israel, zurückzuführen sind. Dass das Werk wiederverlegt wurde, macht einerseits den Erfolg der beiden Psychoanalytiker deutlich, andererseits wird belegt, dass das Buch eine gute Basis für weitere Abhandlungen in diesem Bereich, die es in der Zwischenzeit auch gibt, ist.

León Grinberg, Rebeca Grinberg: Psychoanalyse der Migration und des Exils, Psychosozial-Verlag, 2016[1990].

Die Bibliothek für Integration und Migration – BIM beinhaltet Bücher, Zeitschriften, Broschüren und andere Publikationen zu den Themen Integration und Migration, (Anti-)Rassismus, Diskriminierung und weiteren Schwerpunkten. Sie können in der online-Bibliothek mit Schlagwörtern nach Literatur suchen.

Anmeldung und Ausleihe

Um die Bibliothek benützen zu können, müssen Sie als LeserIn angemeldet sein. Die Ausleihe ist kostenlos. Die Ausleihdauer beträgt 12 Wochen.

Mehr Informationen erhalten Sie hier oder per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Integrationsenquete 2019: Es braucht mehr Dialog, Kooperation und Austausch

Im Bild von links: Integrationslandesrätin Gabriele Fischer, Referentin Schriftstellerin Marlene Streeruwitz, Integrationsstadträtin Elisabeth Mayr und Referent Soziologe Simon Burtscher-Mathis.

Gesellschaftspolitische Fragen, die sich im Zusammenhang mit einer vielfältigen, heterogenen Bevölkerung ergeben, beschäftigten die ReferentInnen und die über 150 TeilnehmerInnen der heurigen Integrationsenquete, die von Land Tirol, der Stadt Innsbruck, dem Haus der Begegnung und dem Tiroler Integrationsforum ausgerichtet wurde und in der Stadtbibliothek stattfand. Dort ging man der Frage nach, in welcher Gesellschaft wir (zusammen)leben wollen und wie Gemeinwohl und Zugehörigkeit gestärkt werden können. „Ein Gefühl der Zugehörigkeit entsteht, wenn man weiß: ‚Da gehöre ich hin, da setze ich mich ein‘ – Ich lebe in einem Ort, einer Region, einem Land und will der Gemeinschaft mit meiner Zeit, meinen Talenten etwas Gutes tun“, betont Integrationslandesrätin Gabriele Fischer in ihren Eingangsworten. Basis dafür sei ein chancengerechter Zugang zu allen Angeboten der Gesellschaft. „Nur in Vielfalt und Komplexität können wir Lösungen und Perspektiven für die Zukunft finden. Ich bin überzeugt, dass wir durch Heterogenität und Solidarität die Herausforderungen meistern“, so die Landesrätin weiter.

Für Stadträtin Elisabeth Mayr ist die Grundlage des Gemeinwohls der Austausch, der Dialog und die Beziehung. „Sich einbringen zu können, die Möglichkeit der Beteiligung zu haben und Zugänge sicherzustellen – zu Bildung, Arbeitsmarkt und Mitgestaltung: das ist es, was das Gemeinwesen ausmacht“.

Doch was sind die Voraussetzungen für eine offene und vielfältige Gesellschaft, die den Mitgliedern – ansässig und zugewandert – ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln? Die Grundlage seien gemeinsame Werte, Normen und Ziele. Anstatt das Augenmerk auf die Unterschiede zu legen, solle das Verbindende und Gemeinsame in den Fokus gestellt werden, ist Soziologe Simon Burtscher-Mathis, Autor des Integrationsleitbildes für Tirol, überzeugt. Kooperationsprojekte unter aktiver Beteiligung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen würden Beziehung und Zusammenarbeit fördern und die Akzeptanz für unterschiedliche Lebensformen erhöhen.

Integration im Lichte der Grund- und Menschenrechte

Welches Gesellschaftsbild unserer Verfassung zugrunde liegt, dem ging Maria Bertl vom Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre der Universität Innsbruck nach. Auch die Verfassung ziele auf Gemeinwohl und Zugehörigkeit ab, so Bertl. Die Anerkennung der Individualität sei in der Verfassung durch Grund- und Menschenrechte abgesichert, unterliege aber Einschränkungen, soweit diese in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind und bestimmten für die Gesamtgesellschaft wichtigen Interessen wie der Sicherheit dienen. Die Schriftstellerin Marlene Streeruwitz stellte in ihrem Vortrag klar, dass die Menschenrechte auf jede und jeden von uns anwendbar sind und wir in der Vertretung unserer Rechte die Rechte anderer zu vertreten haben. Aufnahme und Integration seien Teil unserer eigenen Grundrechtssituation, folgerte Streeruwitz. Damit betreffe die Integration Hilfesuchender unsere eigenen demokratischen Rechte.

Das Spannungsverhältnis von Sicherheit und Offenheit beleuchtete Reinhard Kreissl, Leiter des Wiener Zentrums für sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung. Eingangs stellte er fest, dass die Menschen beim Thema Sicherheit in erster Linie an soziale Risiken wie Armut, Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit denken würden – im medialen Diskurs dagegen Sicherheit praktisch immer mit Kriminalität konnotiert werde. Anhand verschiedener Kriminalitätsstatistiken gab Kreissl einen Einblick, wie diese entstehen und warum sie manchmal die Realität – bewusst – verzerren bzw. wie es manchmal zu falschen Annahmen kommt, um ein bestimmtes Bild zu erzeugen.

Fazit der Integrationsenquete: Unter den rund 150 TeilnehmerInnen herrschte Einigkeit, dass es mehr niederschwelligen Dialog und Kooperation bzw. Austausch zwischen allen Beteiligten geben muss: Bevölkerung, Polizei, Medien, NGOs, Politik, Vereine etc. müssen zusammen daran arbeiten, damit Integration noch besser gelingt. „Das Tiroler Integrationsleitbild bildet dafür den idealen Rahmen“, ist Integrationslandesrätin Fischer überzeugt.

"Die Stadt gehört uns allen" - MigrantInnen im öffentlichen Raum

Bildrechte: Stefanie Hueber, FAAL Im Bild von links nach rechts: Katarina Ortner (Einrichtungsleitung), Amina Jaballah (Projektmitwirkende)

Die Bildungs- und Beratungseinrichtung für Frauen und Mädchen mit Migrationsgeschichte bzw. Fluchterfahrung in Innsbruck Frauen aus allen Ländern bietet Frauen und ihren Kindern einen Ort zum Lernen und zum Austausch. FAAL versteht Bildungsarbeit als gesellschaftspolitische Arbeit, die Fragen nach Teilhabe und Selbstermächtigung stellt und sich beides zum Ziel von wechselseitigen Lehr- und Lernprozessen setzt. Dabei ist politische Bildung ein wesentlicher Bestandteil ihres Bildungs-und Beratungsangebots.

Mit dem Projekt Die Stadt gehört uns allen gab FAAL Frauen mit Migrations-geschichte oder Fluchterfahrung die Möglichkeit zur persönlichen kritischen Auseinandersetzung mit Stadt, Innsbruck und dem öffentlichen Raum.

Der öffentliche Raum sollte einen Ort der gemeinschaftlichen Nutzung darstellen. Allerdings zeigt sich in vielen Städten, dass der Zugang nicht für alle Menschen gleichermaßen offen ist. Besonders soziale und ökonomische Bedingungen ermöglichen und verunmöglichen Teilhabe an (öffentlichen) Räumen und regulieren dadurch, wer sich wo und wie in einer Stadt verorten und zugehörig fühlen kann. Viele Menschen ziehen sich aufgrund von Diskriminierungs- und Stigmatisierungsprozessen an sichere – häufig weniger zentrale oder private – Orte zurück.

Innsbruck ist Universitäts-, Tourismus- und Sportstadt. Aber nicht nur. Wer erhält wie viel Raum in einer Stadt? Wer ist auf welche Weise sichtbar? Wer fühlt sich an welchen Orten wohl und wo nicht?

Ausgehend von diesen Fragestellungen wurde eine Workshopreihe konzipiert, in der sich eine Gruppe von Migrantinnen mit Innsbruck als Stadt und als Lebensraum auseinandersetzte. Sie tauschten sich über ihr Leben in Innsbruck aus, besuchten für sie wichtige Orte und bearbeiteten ihre Eindrücke auf kreative Weise. Es gab Gespräche und Diskussionen über Möglichkeiten und Chancen, aber auch über Ausgrenzung und Hürden in Innsbruck. Ein zentrales Anliegen war es, sichtbar zu machen, dass in Innsbruck eine Vielzahl an Frauen mit sehr unterschiedlichen Geschichten und Zielen leben und Teil der Stadt sind.

Im Projekt konnten die teilnehmenden Frauen in der Gruppe auf kreative Weise und durchaus mit Freude ihren Blick auf die Stadt sichtbar machen, Raum in der Stadt einnehmen und fordern. Die Ergebnisse wurden am 25. Oktober 2019 im Stadtteil-Zentrum Wilten präsentiert.

Autorin: Verena Sperk, Projektleitung "Die Stadt gehört und allen!"

Das Projekt wurde durch das Land Tirol im Rahmen von TKI open und durch die Österreichische Gesellschaft für Politische Bildung gefördert.

AST Beratungstage in Kufstein - Anerkennung von ausländischen Qualifikationen

In Tirol findet die Beratung in Innsbruck an Werktagen nach Terminvereinbarung statt. Sprechtage gibt es ebenso nach Terminvereinbarung in weiteren Tiroler Bezirken.

In Kufstein findet einmal im Monat an einem Freitag im AMS-Kufstein (Oskar Pirlo-Straße 13) ein AST-Beratungstag statt. Anmeldung erforderlich bei MMag.a Dr.in Bediha YILDIZ unter +43(0)699-136 444 71 oder per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Für Innsbruck gelten folgende Beratungszeiten:

Montag bis Freitag 8:00 – 12:00 Uhr

Reservierung für alle Termine notwendig!

Termine am Nachmittag sind nach Vereinbarung möglich!

Terminvereinbarung unter 0512-577170 oder per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bild: AST/ZeMiT

Gratulation! EUMINT ist EU-Preisträger

27 Wertedialoge tirolweit führte das Zentrum für MigrantInnen in Tirol im Rahmen des Interreg-Projektes EUMINT - Europaregionen - Migration - Integration von Jänner bis Juli 2019 durch, um spielerisch Werte und Geschichten der Teilnehmenden zu entdecken, gemeinsame Werte ins Gespräch zu bringen und zu reflektieren. Das Projekt wurde am 9. Oktober 2019 in der Kategorie „Bekämpfung von Ungleichheiten und Armut“ im europäischen RegioStars-Wettbewerb von einer unabhängigen Jury als Finalist ausgewählt. Begründung der Jury: Das Projekt fördert die grenzüberschreitende institutionelle Zusammenarbeit im Bereich Migration. Mit dem Projekt sollen die mit dem Phänomen der Migration verbundenen sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Herausforderungen besser bewältigt werden können.

EUMINT hat ein Video zum Thema Werte, Wertewandel und Werteverlust erstellt:

(Länge 2:02)

Am Projekt EUMINT beteiligen sich vor allem das Zentrum für MigrantInnen in Tirol (ZeMiT), die EURAC in Bozen, das Institut für Geografie der Universität Innsbruck, Regio Management Wipptal, das Land Tirol, die Landeshauptstadt Innsbruck sowie die autonomen Provinzen Trentino und Südtirol.

KAMA sucht freiwillige MitarbeiterInnen - AsylwerberInnen leiten Workshops

KAMA besteht aus einer Gruppe von Menschen, die die Kompetenzen von Asylsuchenden in Österreich in den Vordergrund stellt. AsylwerberInnen leiten Workshops über etwas, das sie gut können und bringen den Kursteilnehmenden ihr Fachwissen näher. Ob Kochkurse, Musikklassen oder ein Handwerk erlernen: Das Angebot ist so breit wie die Kompetenzen, die Zugewanderte mit sich bringen.

KAMA besteht aus einer Gruppe von Menschen, die die Kompetenzen von Asylsuchenden in Österreich in den Vordergrund stellt. AsylwerberInnen leiten Workshops über etwas, das sie gut können und bringen den Kursteilnehmenden ihr Fachwissen näher. Ob Kochkurse, Musikklassen oder ein Handwerk erlernen: Das Angebot ist so breit wie die Kompetenzen, die Zugewanderte mit sich bringen.

Die neue Website soll vor Weihnachten online gehen, so wird das „Weihnachtswunder“ versprochen. In der Zwischenzeit werden anstehende Kurse und Kontaktdaten in dieser Webpräsenz und auf der Facebook-Seite angekündigt.

KAMA sucht freiwillige MitarbeiterInnen, die bei den Workshops und Kursen unterstützen. Aktuell wird eine ehrenamtliche Begleitung für einen Henna- oder Stickkurs sowie einen Webkurs gesucht. Bei Interesse bitte melden: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bild: KAMA Innsbruck

Erinnerungsarbeit im Ferdinandeum

„Flucht und Migration. Sammeln – Archivieren – Vermitteln“ – Erinnerungsarbeit mit Tuğba Şababoğlu und Michaela Nindl, eine Veranstaltung des Zentrums für MigrantInnen in Tirol und des Dokumentationsarchivs Migration Tirol.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten, unter der E-mailadresse Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch + 43 512 594 89-111

Bild: ZeMiT

Linktipp

Save Rojava

Unter dem Motto Stand up! und Hashtag #saveRojava geht eine Gruppe von Innsbrucker AktivistInnen regelmäßig in Innsbruck auf die Straße und protestiert gegen den Angriffskrieg des türkischen Staates zusammen mit djihadistischen Milizen auf die Selbstverwaltung in Rojava (Syrisch-Kurdistan). Die Termine der geplanten Aktionen werden online laufend aktualisiert.

Das IMZ ist ein gemeinsames Projekt von Land Tirol /Abteilung Gesellschaft und Arbeit - Integration und ZeMiT.