IMZ-Newsletter #47 März 2021

Diesmal mit folgenden Themen:

- Unheilige Allianz gegen "Identitätslinke" im Feld Migration, Flucht und Antirassismus?

- Die deutsche Debatte um Achille Mbembe im Kontext

- ZeMiT erweitert sein Portfolio

- Buchempfehlung aus der BIM: Autobus Ultima Speranza

- Quellenrecherche im Dokumentationsarchiv Migration Tirol - DAM

- ARAtirol: Rassismuskritische Achtsamkeit im Unterricht

- Virtueller Brückenbau: Online-Spachförderung für Eltern-Kind-Paare von "Frauen aus allen Ländern"

- Migration, Bildung und das Politische: Eine internationale Tagung der Universitäten Zürich, Bielefeld und Innsbruck

- Statistiken 2020

und wie immer

Teilt euch mit – teilt mit uns! Wir freuen uns über eure Beiträge im IMZ-Newsletter! Bitte schickt eure Infos für die nächste Ausgabe bis 5. Juni 2021 an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Unheilige Allianz gegen "Identitätslinke" im Feld Migration, Flucht und Antirassismus?

In Deutschland wurde 2021 das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet. Anfang März waren bereits 209 Universitätsangehörige namentlich gelistet, darunter aus Innsbruck Josef Christian Aigner (Psychologe), Marie-Luise Frick (Philosophin) und der ehemalige Innsbrucker Michael Gehler (Historiker). Wes Geistes Kind Sandra Kostner, die Sprecherin und Mitbegründerin des Netzwerks ist, sein könnte, ergründet eine Buchbesprechung. Ein Blick auf Frankreich und eine dort bereits erkennbar unheilige Allianz im akademischen Establishment lassen Zweifel an der Seriosität des Netzwerks aufkommen.

Sandra Kostner ist Geschäftsführerin des Masterstudiengangs Interkulturalität und Integration, sie ist Diversitätsbeauftragte an der PH Schwäbisch Gmünd. Kostner hat 2019 den Sammelband Identitätslinke Läuterungsagenda. Eine Debatte zu ihren Folgen für Migrationsgesellschaften herausgegeben. Die Publikation steht an der Wiege der Gründung des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Kostner greift in ihrem Impulstext die in die 60er Jahre zurückreichende Debatte zu Gruppenidentitäten in den USA auf, die mit der Niederlage von Hillary Clinton gegen Donald Trump wieder Aktualität erhalten hatte. Diese politisch-ideologisch belastete Diskussion kommt nun in einer von Shelby Steele (White Guilt 2006) entliehenen Variante mit Kostners Publikation im deutschsprachigen Raum an (S. 19ff.). Zwei zentrale Kategorien vermittelt Kostner aus dem genannten Kontext: „Identitätslinke“ und „Läuterungsagenda“.

Die „Identitätslinke“ kultiviere „Zwangszuweisung von Schuld- und Opferidentitäten“, wobei einer „Opferseite“, dazu zählen „Indigene, Afroamerikaner, Migranten, Frauen und die LGBTQIA-Community“, eine mehrheitsgesellschaftliche „Schuldseite“ entgegengesetzt wird, die „per se für die jeweiligen Ungleichbehandlungen verantwortlich“ ist. Die „Identitätslinke“ fordere „Chancengleichheit“, „Identitätsgerechtigkeit“ und „Ergebnisgleichheit“ ein (10f.), die individuelle Freiheit wird somit der Gleichheit geopfert (34). Die Politisierung von Identitäten und Diversitäten entlang von „Täter-Opfer-Kategorisierung“ beginnt mit dem „Schuldeingeständnis der US-Regierung gegenüber den Afroamerikanern“ im Civil Rights Act des Jahres 1964. Das trug zur „Ausprägung eines weißen Schuldbewusstseins“ bei (17). Zudem wurde Rassismus durch die „transnational agierende 68er-Bewegung und der aus ihr hervorgegangenen Identitätslinken“ zur „Erbsünde des Westens“ hochstilisiert. Die „zweite Generation der Feministinnen“ und die „Homosexuellenbewegung“ haben das „westliche Täter-Opfer-Schuldbewusstsein“ weiter vertieft (18). Linke „Schuldentrepreneure“ waschen sich mit der „Läuterungsagenda“ quasi frei von dieser Schuld. Sie begegnen ihren KritikerInnen nicht „mit Argumenten, sondern mit moralischen Diskreditierungen“ (12). Kostner habe dies „so gut wie flächendeckend“ erlebt (ebd). Vor allem in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften gäbe es „im Vergleich zu anderen Fachgebieten [einen] hohen Anteil an identitätslinken Akademikern“ (14). Die „Läuterungsagenda“ der Linken gefährde „die Freiheit des Systems“ und habe beispielsweise die negative Konsequenz, dass sie zur „Aufrechterhaltung freiheits- und gleichheitsbeschränkender Praktiken in patriarchalisch orientierten migrantischen Communities“ beiträgt (15). Mit der Forderung nach gleicher Repräsentanz über Quoten und positive Diskriminierung ziehen „Opferentrepreneure“ eine nicht unerhebliche, auch materielle Dividende. Das bindet die Läuterungsagenda der „Identitätslinken auf der Opfer- und Schuldseite symbiotisch“ (12).

Als „Identitätslinke“ namentlich genannt werden Kien Nghi Ha (50ff.), Helma Lutz (53f.), Paul Mecheril (54f.), Gabriele Dietze (65). Dass Mecheril und Lutz die Übergriffe in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln an einer toxischen „Männlichkeit“ festmachen und es „zwanghaft“ scheuen die „Herkunft oder kulturelle Prägung der Täter“ zu thematisieren, ist ihr der Beleg (54). Dabei ist der Ansatz von Mecheril geradezu anti-identitär, wenn es für ihn „Imaginationen, Unterstellungen und Zuschreibungen“ sind, die „der Verwendung von Bezeichnungen wie ‚türkisch’, ‚italienisch’, ‚deutsch’, ‚arabisch’ zugrunde liegen. […] Natio-ethno-kulturelle Differenzen und Identitäten [sind] empirisch nie ‚als solche’ anzutreffen.“ (Subjektbildung 2014, 14)

Im zweiten Teil des Bandes folgen 12 Repliken. Kostner betont in der Einleitung, dass die meisten AutorInnen ihrer „Argumentation nahe“ stehen und es „wenige Gegenargumente“ gibt (16). Das trifft auf Dagmar Borchers, Heike Diefenbach, Alexander Grau, Maria-Sibylla Lotter , Stefan Luft, Elham Monea, Boris Palmer, Roland Preuß, Christof Roos und Roland Springer zu, die unhinterfragt die wissenschaftlich nicht belegten „Analysen“ von Kostner übernehmen. Für Stefan Luft sind die „insgesamt mehr als 28.000 Unterzeichner“ der Aufrufe „Solidarität statt Heimat“ und „#unteilbar“ aus dem Jahr 2018 pauschal „Identitätslinke“ (209f.). Für die Zuschreibung genügt Luft eine ideologisch überhöhte Textanalyse des Aufrufs (210ff.). Eine aufschlussreich verquere Verwendung wesentlicher Kategorien durchzieht den Text von Maria-Sibylle Lotter: Sie setzt „‘Schwarze‘“ und „‘afrikanische Amerikaner‘“ bewusst unter Anführungszeichen (196), um so auf ein identitätslinkes Konstrukt zu verweisen, das Gruppenidentität auf Basis nur einer „konstruierten Gemeinsamkeit“ herstellt, nämlich der Hautfarbe, wo im Gegensatz dazu Lotter mit Kostner und Francis Fukujama (siehe Link) zahllose Unterschiede sieht, eben Individualitäten statt Gruppenidentität (198). Sie spricht, ohne dass es sich um übersetzte Zitate aus dem Englischen handeln würde, wie selbstverständlich von „Rasse oder Nation“ (183), der „Mitgliedschaft in einem Kollektiv wie Nation oder Rasse“ (189), von „Rasse“ (194) und „Rassengrenzen“ (195), „Inferiorität der Rasse“ (ebd.). Die Gemeinsamkeit der „klassenunabhängigen schwarzen Identität […] innerhalb der dunkelhäutigen (und heute zum größten Teil gemischtrassigen (sic!) Bevölkerung“ habe etwas „stark Konstruiertes“ an sich (198). Die Kategorie „Schwarze“ ist ein identitätslinkes Konstrukt und „Rasse“ für Lotter legitim? Qualifiziert das für die Steuerungsgruppe des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit? Mit dem Beitrag von Roland Springer landen wir am Ende des Bandes gänzlich im Feld der AfD. Springer verfasst „regelmäßig Artikel zu den Themen Migration und Integration für das Magazin Tichys Einblick“ (313). Sein Beitrag vom 6.12.2019 zum Wahlerfolg der AfD in Thüringen und zu Björn Höcke spricht Bände (siehe Link unten). Springer sieht wie die FPÖ eine „Asylindustrie“ am Werk aus der die identitätslinken „Schuldenentrepreneure“ ihre pekuniäre Dividende ziehen. Er macht ganz nebenbei (einheimische) Bevölkerungsteile aus, die „gänzlich durch den Rost gefallen“ (sic!) sind (307).

In der Replik von Oliver Hidalgo ist in der Einleitung zu lesen, dass Kostner mit ihrer Diagnose „voll ins Schwarze“ trifft, dies aber „nur die halbe Wahrheit“ sei (151). Er benennt klar die Gefahr, die primär von rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen ausgeht, meint aber, dass der Beitrag des „linkspolitischen Spektrums“ zur „Vergiftung des politischen Diskurses“ nicht zu unterschätzen sei (154). Für Hidalgo ist der Impulstext ein „Rundumschlag“ (163) und er sieht das „Manko, dass in Kostners Pamphlet […] nicht ganz klar wird, wer eigentlich genau mit den Identitätslinken gemeint ist (und ob der Begriff eine analytische Leistungs- und Unterscheidungskraft besitzt).“ (154) Dimitri Almeida stellt nüchtern fest, dass er „nach den meisten Kriterien“ Kostners wohl ein Identitätslinker ist. Er belegt u.a. am Beispiel der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 2015 zur Kopftuchfrage, dass es dabei nicht um die „Anerkennung gruppenspezifischer Rechte“ ging (81), wie Kostners zentraler Vorwurf an „Identitätslinke“ lautet (61ff.), vielmehr das „nordrhein-westfälische Schulgesetz“ ein „Kopftuchverbot bei gleichzeitiger Zulassung von Nonnentrachten und Kippot“ vorsah (83). Das ist eine unzulässige Ungleichbehandlung, daher der abschlägige Entscheid des Gerichtes.

Der ibidem-Verlag hat mit den Impulsen eine Versachlichung aktueller Debatten durch die „Kraft und Stringenz der Argumente“ angekündigt. Diesem Anspruch kann der Band in keiner Weise genügen: In Kostners „Pamphlet“ werden immer wieder AkademikerInnen im Feld von Diversität und Intersektionalität pauschal als „Identitätslinke“ denunziert. In der Mehrzahl der Texte richtet sich die Argumentation auch gezielt gegen die Frauenbewegung und –politik. Almeida schreibt in seiner Replik, dass dieses „Narrativ einer identitätslinken Wissenschaftskultur […] als harmlose Sketchvorlage gelten [könnte], würde dieses Stereotyp nicht Zündstoff für eine aufkeimende Wissenschaftsfeindlichkeit bieten, die insbesondere Kolleginnen und Kollegen in der Geschlechterforschung in den letzten Jahren erfahren durften“, nicht weil „bestimmte Forschungszweige“ realitätsfern wären, im Gegenteil, weil sie in „gesellschaftspolitischen Debatten relevant“ wurden, „heikle Fragen stellen“ und „unangenehm werden“ (79).

Eine Parallelentwicklung in Frankreich?

Didier Fassin, Anthropologe, Professor in Princeton, schreibt im Guardian über den Kulturkampf im politischen und akademischen Establishment Frankreichs. Ministerpräsident Macron und Minister der Regierung haben das Gespenst einer „Islamlinken“ (Islamo-leftism) in die Welt gesetzt, die an allen möglichen Verwerfungen in Frankreich schuld sind und an den Universitäten die eigentlichen geistigen Ziehväter der Übergriffe von Islamisten sind. Es geht um Identitätspolitik (identity-politics), und um „race, gender and social class“ („Rasse“, Gender und soziale Klasse). Die im Politischen gestiftete Debatte ruht allerdings auf einer „reaktionären Bewegung“ unter Französischen Intellektuellen auf, die wissenschaftliche Arbeiten angreift, die thematisch „von Ethnizität, Rasse, Gender und Intersektionalität zu Kolonialismus, Dekolonialisierung und Islamophobia“ reichen. Gemeinsamer Nenner der Kritik ist die “Identitätspolitik”, die als Gefahr gesehen wird. Studien zu Rassismus und die Kritik an „weißer Privilegiertheit“ (white privilege) werden als Gefahren für die universalistischen Werte der Französischen Republik gesehen. Selbst linke Intellektuelle wie Stéphane Beaud und der Historiker Gérard Noiriel würden die Ersetzung der Frage von „Klassenauseinandersetzungen“ (class struggle) durch „Rassen“-Kämpfe (race struggle) anklagen. Bewegungen wie die Black Lives Matter würden verschleiern, dass es „Machtbeziehungen sind, die unsere Gesellschaft strukturieren“. Dies, obwohl es doch gerade letztere war, die Machtstrukturen offengelegt hat, schreibt Fassin. Er stellt unter den französischen Kulturkämpfenden quasi eine unheilige Allianz zwischen Macron’s En Marche, Le Pens Rassemblement National und „reaktionären Segmenten in der Welt der französischen Intellektuellen“ fest. Abschließend betont Fassin, dass sich zwar „die Geschichte niemals wiederholt, aber Hexenjagd noch nie ein gutes Zeichen für die Demokratie“ gewesen ist.

Fazit

Im Academic Freedom Index vom März 2021 liegt die akademische Freiheit in Österreich, Deutschland und Frankreich im Spitzenfeld der 175 gereihten Länder (Link unten). Erstellt wurde der Index auf Basis von Angaben von mehr als 2.000 Expertinnen und Experten. Gewertet wird die Freiheit der Forschung und Lehre, die Freiheit des akademischen Austauschs und der Wissenschaftskommunikation, institutionelle Autonomie, Campus-Integrität sowie die akademische und kulturelle Ausdrucksfreiheit (ORF.at vom 12.3.2021, Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V vom 11.3.2021).

Gefahren für die verfassungsrechtlich garantierte Wissenschaftsfreiheit, die das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit sieht, schlagen sich im Index offenbar (noch) nicht nieder. Die Vermutung liegt nahe, dass die Initiative zum Netzwerk eher Verwerfungen reflektiert, die sich in Form von Kämpfen um die „Lufthoheit“ im Feld der Academia äußern. Diese speisen sich wiederum aus einem politisch-ideologisch unterfütterten „Kulturkampf“, den Macht- wie auch (ökonomische) Ressourcenkämpfe befördern. In Deutschland ist das (noch) nicht so transparent geworden wie in Frankreich.

Welche unerfreulichen Dimensionen ein heraufdämmernder „Kulturkampf“ annehmen könnte, lässt sich an den ideologisch motivierten angriffigen Ausführungen in Kostners Publikation ablesen, die sich bloß vordergründig im Mantel von Freiheit der Wissenschaft inszenieren. Die Pandemie mit ihren ökonomischen und sozialen Folgen wird den Brandbeschleuniger geben.

Gerhard Hetfleisch

Links

Sandra Kostner (Hg.), Identitätslinke Läuterungsagenda. Eine Debatte zu ihren Folgen für Migrationsgesellschaften, Stuttgart 2019, Ibidem-Verlag, 314 Seiten.

Netzwerk Wissenschaftsfreiheit

Sprecherin des Netzwerks ist Dr. Sandra Kostner, weitere Mitglieder der Steuerungsgruppe sind Prof. Dr. Ulrike Ackermann, Prof. Dr. Maria-Sibylle Lotter, Prof. Dr. Martin Nettesheim und Prof. Dr. Andreas Rödder:

Fukuyama, Francis, Against Identity Politics, The New Tribalism and the Crisis of Democracy

Springer, Roland zur Wahl zur AFD und Bernd Höcke vom 6.11.2019

Die deutsche Debatte um Achille Mbembe im Kontext

Schlaglichter auf Erinnerungskulturen und Geschichtspolitiken im 21. Jahrhundert

Die vor allem in Deutschland im Jahr 2020 ausgetragene Debatte um den kamerunischen Denker Achille Mbembe wirft interessante Schlaglichter auf Erinnerungskulturen und Geschichtspolitiken im 21. Jahrhundert. Die VU analysiert und diskutiert in Form einer Ring-Vorlesung mit ExpertInnen aus verschiedenen Disziplinen die unterschiedlichen Perspektiven und Kontexte. Auch Gäste außerhalb der Lehrveranstaltung sind herzlich willkommen!

12 Termine vom 11.2. 2021 bis 24.6.2021, Donnerstags 17:15-18:45

Vormerken!

10.06.2021 Aleida Assmann (Universität Konstanz)

Die Mbembe Debatte: Polarisieren oder Solidarisieren? Einblicke in die Kampfzone (ein Tipp des IMZ-Newsletter Teams)

Online Veranstaltung; weitere Informationen

ZeMiT erweitert sein Portfolio

Resümee AMS Beratung 2020

Die ZeMiT-Beratungsangebote der AMS-Beratung sowie die Anerkennungsstelle für im Ausland erworbener Qualifikationen (AST) blicken 2020 auf ein sehr herausforderndes Jahr zurück. Die aktuelle Krise geht weit über das Gesundheitssystem hinaus und hat den großen Bedarf an Beratungen für Migrant_innen rund um den Arbeitsmarkt in aufrechten Arbeitsverhältnissen, im Fall von Kurzarbeit und Kündigung, im Bereich der Arbeitssuche und Anerkennung, sowie in allgemeinen rechtlichen und sozialen Fragen deutlich gemacht und verstärkt. Es ist uns gelungen, unsere Strukturen und Angebote an die neuen Anforderungen in Punkto Hygiene/Abstand/Lockdown anzupassen und für unsere Kund_innen durchgängig Beratung anzubieten. Neben der Erfüllung der Kernaufgaben unserer Beratung konnten unsere Berater_innen auch Stütze und Orientierung in dieser für viele existenziell bedrohlichen Zeit bieten. 2020 wurden im ZeMiT im Bereich der vom AMS und Land Tirol geförderten Beratung mehr als 12 100 Beratungsleistungen erbracht. Die Beratungszahlen im Bereich der AST-Beratung sind von 420 Personen im Gründungsjahr 2013 auf 1000 Personen 2020 um 238% gestiegen und belegen diese erfolgreiche Entwicklung.

Neue Angebote

Foto: unsplash.com

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass unsere Kund_innen auch stark von der Unterstützung in der digitalen Kommunikation mit Behörden und Arbeitgeber_innen profitieren. Beispielgebend kann hier die Unterstützung bei der für viele Klient_innen neuen, aber notwendigen beruflichen Nutzung der E-Mail Kommunikation sein: Die Verwendung der Anhang-Funktion, das Abfotografieren von Dokumenten und die auf diesem Wege eingeholten Rückmeldungen von Behörden und Unternehmen waren für zahlreiche Klient_innen neue und schwierige Anforderungen, für manche ohne digitale Ausstattung und mit wenig Vorkenntnissen auch unüberwindlich. Es freut uns, dass wir in diesem Zusammenhang vom AMS-Tirol beauftragt wurden, unser Angebotsspektrum zu erweitern. Ab April bietet das ZeMiT gezielte Unterstützung in der digitalen Kommunikation an. Schwerpunkte der Beratung bilden die Erstellung digitaler Bewerbungsunterlagen und eine Kompetenzerweiterung hin zum digitalen Bewerbungsprozess.

Darüber hinaus wird auch regional das Angebot des ZeMiT ausgebaut. Seit März 2021 bietet das ZEMIT jeden Mittwoch von 9 bis 13 Uhr kostenlose Beratung für Frauen in den Räumlichkeiten des Sozial- und Gesundheitssprengels Telfs und Umgebung in der Kirchstraße 12 an. Das Themenspektrum reicht dabei von Arbeitsmarkt, Bildung, Recht und Behörden bis zu Familie und Diskriminierung. Die Gespräche finden in geschütztem, vertraulichem Rahmen statt. Die Beraterin Bediha Yıldız spricht Deutsch, Englisch und Türkisch, bei Bedarf können auch Dolmetscher_innen für andere Sprachen hinzugezogen werden. Auch bei Fragen zu Bewerbungen, zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen, zu Weiterbildung und Umschulung steht Bediha Yıldız den Klientinnen beratend zur Seite. Darüber hinaus bietet das ZeMiT im Auftrag der Sprengelgemeinden wie bisher jeden Dienstagnachmittag im Sozial- und Gesundheitssprengel sozialpolitische Beratungen für alle Interessierten an. Die Anmeldung zu den Beratungen erfolgt nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer 0512/577170.

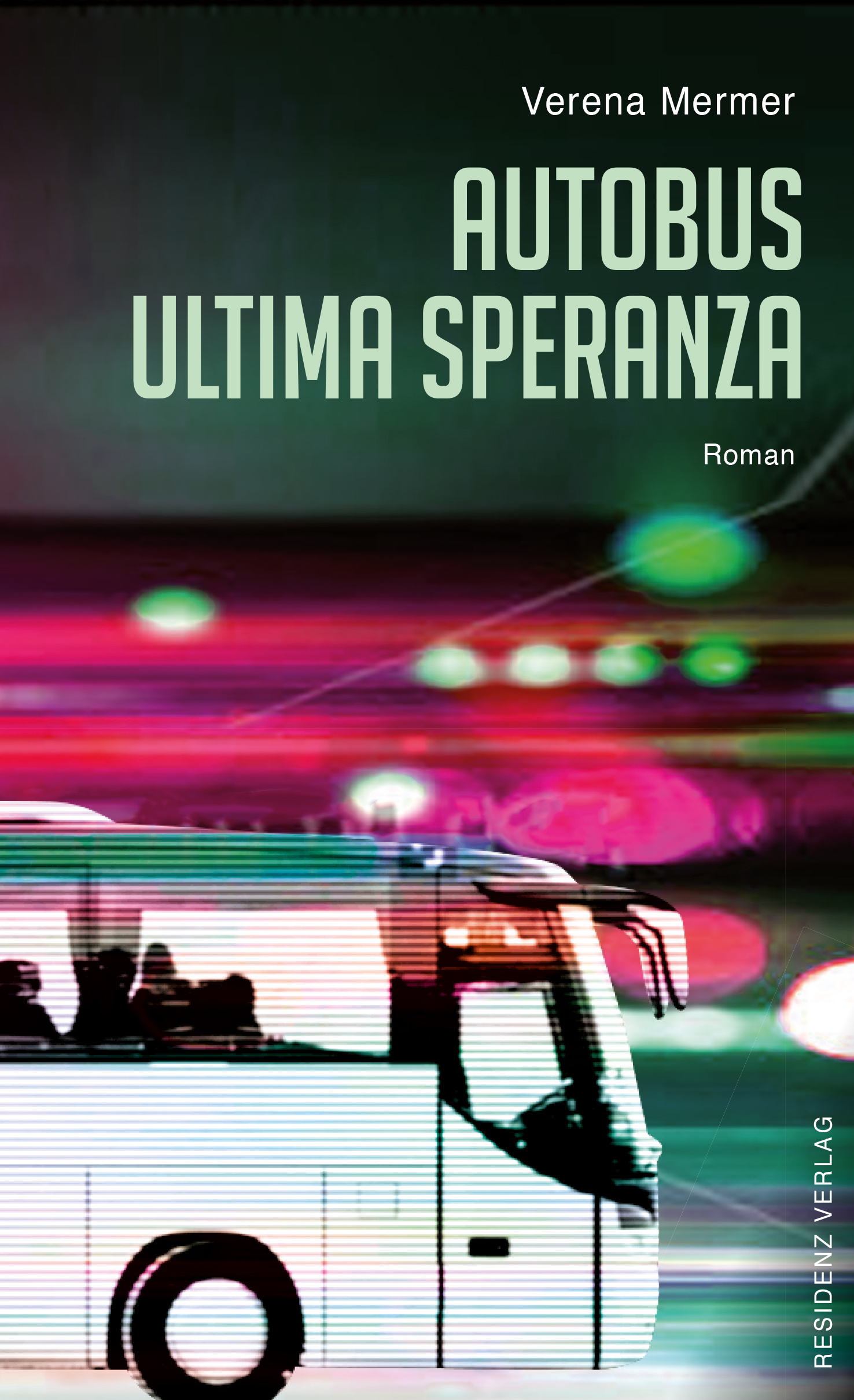

Buchempfehlung aus der BIM

Ein Leben zwischen dem Hier und Dort

Verena Mermer: Autobus Ultima Speranza, Roman, Residenz Verlag, 2018.

Der pinke Bus der Linie Speranza (Hoffnung) mit dem Schild VIENA – ORADEA – CLUJ wartet am Wiener Busbahnhof auf seine Passagiere, die an einem Dezemberabend eine Reise in die rumänische Stadt Cluj-Napocan antreten. Männer und Frauen, insgesamt 42 Passagiere und zwei Fahrer mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, jedoch einer Gemeinsamkeit: „Freude am Reisen? Verspüren die wenigsten. Die meisten pendeln seit Jahren zwischen Familie und Lohnarbeit“ (S. 26).

Die Reisenden sind hauptsächlich ArbeitsmigrantInnen, die in Österreich, Deutschland oder Großbritannien u.a. als Reinigungskraft, in der Altenpflege, am Bau, in Fabriken, im Schlachthof oder in der Erntearbeit, oft in schlecht bezahlten, illegalen Arbeitsverhältnissen tätig sind. Viele haben Kinder und Familien, die sie zurücklassen mussten, um das eigene und das Leben zuhause finanzieren zu können. Ioan ist einer der vielen ProtagonistInnen des Romans, der zu Beginn der Handlung auf dem Abfahrtsplatz Nummer 12 auf seine Passagiere wartet. Dabei erinnert er sich an seine Kindheit zurück: „Als Volksschulkind hatte Ioan geglaubt, dass die Welt an den Grenzen der Volksrepublik Rumänien aufhörte; dass hinter den Ausläufern des Apuseni-Gebirges die große Tiefebene und hinter dieser nur ein riesiges schwarzes Loch wäre“ (S. 8). Heute überquert er regelmäßig diese Grenze als Busfahrer. Mit Einblicken in seine Geschichte beginnt neben der Fahrt von Wien nach Cluj zugleich eine literarische Reise in unterschiedliche Lebensgeschichten, emotionale Zustände und Träume.

Während eines dreijährigen Aufenthalts als Auslandslektorin in Cluj begegnete die Autorin Verena Mermer vielen Menschen, die ihr ihre persönlichen Geschichten anvertrauten, von Ausbeutung am Arbeitsplatz und anderen Schwierigkeiten erzählten. Die Überlieferung dieser Erzählungen in literarischer Form machte sie sich zur Aufgabe und schafft es in ihrem Roman, Geschichten von Menschen aufzuzeichnen, die zwischen dem Hier und Dort leben – zwischen dem Hierbleiben und Weggehen.

Das Buch von Verena Mermer kann in der BIM ausgeliehen werden:

Die Fachbibliothek für Integration und Migration – BIM beinhaltet Bücher, Zeitschriften, Broschüren und andere Publikationen zu den Themen Integration, Migration und zu weiteren Schwerpunkten. Sie können in der Online-Bibliothek mit Schlagwörtern nach Literatur suchen.

Anmeldung und Ausleihe

Um die Bibliothek benützen zu können, müssen Sie als LeserIn angemeldet sein. Die Ausleihe ist kostenlos. Die Ausleihdauer beträgt 12 Wochen.

Mehr Informationen erhalten Sie hier oder per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Quellenrecherche im Dokumentationsarchiv Migration Tirol - DAM

Archive als Orte des kulturellen Gedächtnisses ermöglichen den Zugang zu historischen Quellen, die für die Gewinnung von Kenntnissen über die Vergangenheit relevant sind. Archivalien wie Urkunden aus dem 17. Jahrhundert oder zeitgeschichtliches Schriftgut sind Zeugnisse der Geschichte und dienen zur Rekonstruktion unserer Vergangenheit, von historischen Ereignissen, der sozialen Wirklichkeit und von vergessenen Geschehnissen.

Abbildung einer Archivschachtel aus dem Bestand des Vereins Zentrum für MigrantInnen in Tirol – Dokumentationsarchiv Migration Tirol

Das Dokumentationsarchiv Migration Tirol als ein Ort der historischen Forschung hat den Auftrag, Zeugnisse für Migration zu sammeln, zu archivieren und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Dabei fokussiert sich der Bestand des Archivs auf die jüngere Migrations- und Fluchtgeschichte ab 1945 und füllt eine bisher bestehende Lücke zur Sammlung, Dokumentation und Archivierung migrationsgeschichtlicher Quellen. Letztere bilden die Grundlage für neue Erkenntnisgewinne in der Migrationsforschung. Dazu tragen im Bundesland neben Institutionen, die durch Vermittlungsprojekte Migration in der Öffentlichkeit sichtbar machen, viele Studierende und Forschende der Universität Innsbruck bei. So entstehen Hochschulschriften und Forschungsarbeiten, in denen Quellen aus dem DAM recherchiert und unterschiedliche Schwerpunkte zum Thema Migration erarbeitet werden. Zu diesen Abhandlungen gehört auch die Abschlussarbeit von Verena Hechenblaikner, welche im Sommer 2020 am Institut für Zeitgeschichte eingereicht wurde. Der Fokus ihrer Untersuchung liegt auf der Arbeitsmigration der 1960er und 1970er Jahre in Tirol. Dabei setzt sie sich mit der Frage auseinander, wie und seit wann diese Thematik in der Public History aufgearbeitet und vermittelt wird. Anhand von ausgewählten Projekten und Ausstellungen zur „Gastarbeitermigration“ bietet sie einen chronologischen Überblick über die Aufarbeitung der Tiroler Migrationsgeschichte und hebt Beispiele hervor, die die Verankerung der Thematik in der öffentlichen Wahrnehmung bestreben. Die Bachelorarbeit „Tiroler Migrationsgeschichte(n) in der Public History. Die Ausstellungen und Projekte zur Arbeitsmigration der 1960er- und 1970er-Jahre am Beispiel Tirols“ ist Teil des Literaturbestands der Bibliothek für Integration und Migration.

Betreuung der ArchivbenutzerInnen

Bereits seit seinen Anfängen dient das Dokumentationsarchiv Migration Tirol Interessierten als Forschungseinrichtung. Neben der Recherche vor Ort wird es nach Abschluss der Aufbauarbeiten des Online-Archivs auch die Möglichkeit der Onlinerecherche geben. Das Dokumentationsarchiv befindet sich in der Andreas-Hofer-Straße 46 in Innsbruck. Recherche- und Terminanfragen können per Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) oder telefonisch unter der Nummer 0512 577170 12 an die MitarbeiterInnen des Archivs gerichtet werden. Nähere Informationen zum DAM und den Vermittlungsprojekten sind auf der Webseite dam.tirol zu finden.

ARAtirol: Rassismuskritische Achtsamkeit im Unterricht

„Dass gerade beim Erwerb von Grundfertigkeiten rassistische Vorlagen angeboten werden, ist bezeichnend: So lernen die Kleinen nicht nur schwungvoll die Schreibschrift, sondern ganz nebenbei auch noch in Gesellschaft und Strukturen eingewobenes diskriminierendes Gedankengut.“ Mit diesen Worten verurteilt Mirjana Stojakovic, Leiterin von ARAtirol (Anti-Rassismus-Arbeit Tirol) auf das Schärfste eine auf der Webseite des „Tiroler Bildungsservice“ als Download zu Verfügung gestellte Zeichenvorlage für Volksschulkinder mit unmissverständlich rassistischen Inhalten.

Graffiti am Innsteg: Foto: Moser

Wir rekapitulieren kurz den Vorfall: Eine Lernunterlage, auf deren Umschlagseite ein mit dem N-Wort betitelter brauner Lockenkopf abgebildet war, wurde auf der Webseite des „Tiroler Bildungsservice“ im Downloadbereich zur Verfügung gestellt. Die Vorlage sollte dazu dienen, Volksschulkindern das Erlernen von Buchstaben „E“, „e“, „B“ und „K“ sowie die Ziffer „3“ in Schreibschrift zu erleichtern. Am 1. Februar 2021 wurde die Lernunterlage, die angeblich von einem pensionierten Schuldirektor zur Verfügung gestellt worden war, mit dem Hinweis auf einen bedauerlichen Fehler in der Qualitätskontrolle von der Webseite entfernt.

Weiter in ihrer Presseaussendung weist Frau Stojakovic darauf hin, dass es sich hier um keinen bedauerlichen Einzelfall, sondern nur um die Spitze des Eisbergs handelt. Denn in Tirol gibt es nach wie vor weit verbreitete und institutionell verankerte nationalistische bis rassistische Haltungen. Gerade im Bildungsbereich ruft sie daher zu mehr Sensibilisierung auf, um das Zusammenleben in Tirol langfristig diskriminierungsfrei und ohne rassistische Verwerfungen zu gestalten.

Diesem Aufruf folgen auch gleich Taten: Ausgehend davon, dass die Schule ein Ort der Bildung, aber auch ein zentraler Ort der Sozialisation ist, wo Selbst-, Welt- und Gesellschaftsbilder von Kindern nachhaltig geprägt werden, wird im Rahmen der diesjährigen Sommerhochschule an der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) eine Fortbildung für Lehrende aus Tirol zum Thema „Rassismuskritische Achtsamkeit im Unterricht“ angeboten. Darin sollen die Teilnehmer*innen eigene Denk- und Handlungsangewohnheiten rassismuskritisch reflektieren, sowie Instrumente erlernen, rassismuskritische Perspektiven in ihrer professionellen pädagogischen Praxis anzunehmen.

Die Fortbildung wird durch eine Kooperation zwischen der Pädagogischen Hochschule Tirol und ARAtirol ermöglicht.

Kontakt an der Pädagogischen Hochschule Tirol: Mag.a Dipl.-Päd. Alexandra Madl Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Kontakt bei ARAtirol: Mag.a Somi Jochum Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Virtueller Brückenbau: Online-Sprachförderung für Eltern-Kind-Paare

Das Projekt „Brücken bauen“ – ein von ESF und Land Tirol gefördertes Unterstützungsangebot für Eltern von Kindergartenkindern – konnte auch während des dritten Lockdowns und darüber hinaus ein vielfältiges Angebot schaffen.

Während Lockdown Nummer drei hielten die Brückenbauerinnen ihr Angebot zu einem großen Teil online ab. Jede Woche gab es sechs verschiedene Zoom-Meetings – Elterntreffs zu verschiedenen Schwerpunktthemen und offene Treffs sowie Kindertreffs –, die von Groß und Klein gerne angenommen wurden.

Seit dem Ende der Semesterferien wird von Brückenbauen eine Online-Sprachförderung für Eltern-Kind-Paare in Kleingruppen angeboten, die rege Teilnahme erfährt. Jede Gruppe trifft sich einmal wöchentlich über Zoom, um einerseits den Kindern ihre Erst- oder Zweitsprache Deutsch spielerisch näherzubringen und andererseits den Eltern Anregungen und Tipps mit auf den Weg zu geben, wie die Förderung der deutschen Sprache einfach und spielerisch in den Alltag integriert werden kann.

Bei Interesse können sich Eltern von Kindergartenkindern gerne bei Frauen aus allen Ländern melden.

In den sozialen Medien Facebook (www.facebook.com/bruecken.bauen.tirol) und Instagram kann man Brücken bauen antreffen und wird auf dem Laufenden gehalten.

Gefördert durch

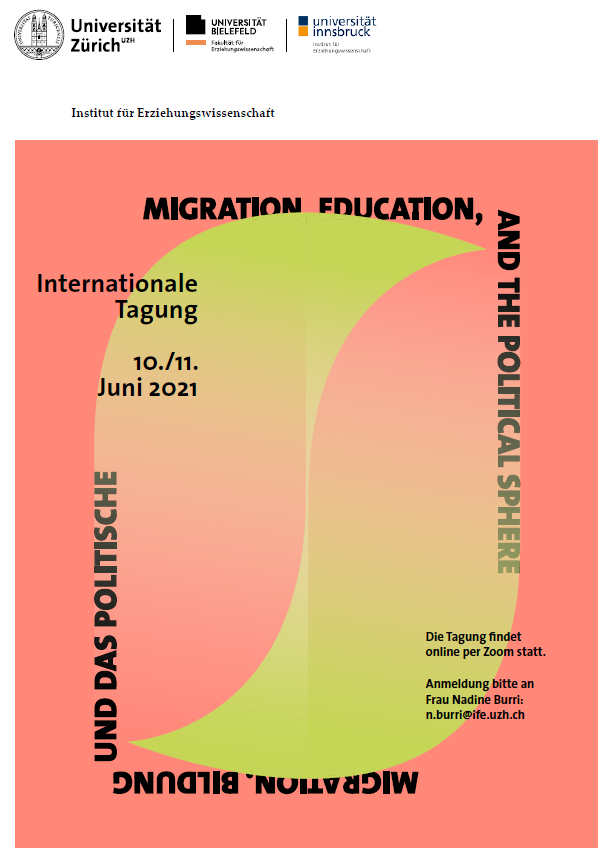

Migration, Bildung und das Politische: Eine internationale Tagung der Universitäten Zürich, Bielefeld und Innsbruck

Im Jahr 2018 startete das internationale Forschungsprojekt „Political Literacy in the Migration Society“, im Rahmen dessen Bedingungen für Bildungsprozesse in Bezug auf die politische Dimension des Sozialen untersucht wurden. An zwölf ausgewählten Schulen in den Städten Berlin, Wien und Zürich erforschten WissenschaftlerInnen der Universitäten Zürich, Bielefeld und Innsbruck Formen von politischer Artikulation von SchülerInnen im Alter von 13 bis 15 Jahren. Das Ziel war es, einen empirisch begründeten Beitrag zu einer kontextrelationalen Theoretisierung des Literacy-Begriffs zu leisten. Zum Abschluss des tri-nationalen Forschungsprojekts laden nun die kooperierenden Universitäten am 10. und 11. Juni 2021 zur Online-Tagung „Migration, Bildung und das Politische“ ein. Mehr Informationen zur Tagung und zum Programm erhalten Sie hier.

„Political Literacy in the Migration Society“ – ein gemeinsames Projekt der Universitäten Zürich, Bielefeld und Innsbruck, unterstützt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) und dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).

Statistiken 2020

Die Landesstatistik Tirol hat die Publikation „2020: Tirol in Zahlen“ veröffentlicht. Sie gibt Auskunft über die allgemeine Bevölkerungsentwicklung, die Lage am Arbeitsmarkt, wirtschaftliche Entwicklungen, Nächtigungszahlen und die Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen in Tirol.

Die aktuelle Broschüre des Österreichischen Integrationsfonds „Bundesländer 2020: Zahlen, Daten, Fakten“ liefert Bundesländer-Daten, Zahlen und Fakten zu Migration und Integration. Am 1.1.2020 lebten etwa 143.300 Personen mit ausländischem Geburtsort in Tirol, das entsprach 18,9% der Gesamtbevölkerung Tirols. 59,7% der im Ausland Geborenen stammten aus EU- und EFTA-Staaten. Die am stärksten vertretenen Nationen waren Deutschland, die Türkei sowie Bosnien-Herzegowina. Im Bezirk Innsbruck-Stadt war mit 31,5% der Anteil der im Ausland Geborenen am höchsten.

Beide Publikationen sind auf der IMZ Homepage unter DATEN abrufbar. Hier werden verschiedene Themen von Antidiskriminierung bis Wohnen laufend aktualisiert. Ein Blick lohnt sich!

Termine

Wertedialoge: Raum für respektvolle Auseinandersetzung

Termine 2021 frei buchbar

Mehr Information

Young Caritas: online Workshops 2021

Termine frei buchbar

zum Programm

10/11 Juni 2021: Tagung "Migration, Bildung und das Politische". Eine Kooperation der Universitäten Innsbruck, Zürich und Bielefeld. ONLINE

Stellenausschreibungen

Die Lebenshilfe sucht tirolweit Personal. Aktuelle Stellenausschreibungen findet man auf der Homepage.

Die Caritas Tirol sucht ab 1. April eine/n Kinder- und Jugendbetreuer/in in der Reichenau. Mehr dazu hier.

Die Arbeitsassistenz Tirol GmbH sucht zwei Schlüsselkräfte im Bereich Jugendcoaching im Raum Innsbruck. Mehr dazu hier.

Frauen im Brennpunkt baut ein neues Beratungszentrum für junge Frauen auf und sucht Mitarbeiter*innen im Bereich Leitung und Betreuung. Alle Stellen finden Sie hier.

Linktipp – Die Mediathek der Vielfalt bietet vielfältiges, kostenloses Bildungsmaterial gegen Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit und Gewalt zum Download. Für Demokratie, Vielfalt und Anerkennung.

Impressum IMZ-Newsletter:

Leitende Redakteurin: Mag.a Andrea Moser BA (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

Redaktion und Lektorat: Mag.a Michaela Nindl, Tuğba Şababoğlu MA

Herausgeber: ZeMiT – Zentrum für Migrantinnen und Migranten in Tirol, Andreas-Hofer-Str. 46/1, 6020 Innsbruck; vertreten durch Mirjana Stojakovic, GF ZeMiT und Dr. Gerhard Hetfleisch

www.imz-tirol.at

Das IMZ ist ein gemeinsames Projekt von Land Tirol /Abteilung Gesellschaft und Arbeit - Integration und ZeMiT.