IMZ-Newsletter #52 Juni 2022

Made on Canva

Beiträge

- Weltflüchtlingstag: IMMER ALLE ÜBERALL

- Zahlen aus Österreich zum Schwerpunkt

- Schutzstatus für Vertriebene aus der Ukraine

- Gastbeitrag FLUCHTPUNKT: An Grenzen Europas gibt es weiterhin viele Tote

- "Path Out" Eine Fluchtgeschichte als Computerspiel

- Rückblick: Fachvortrag UKRAINE

- Ein Blick ins DAM: Fluchtgeschichte

- ARAtirol: Neue Koordinatorin setzt pädagogischen Schwerpunkt

- heimat<loser: Die Tour geht weiter

- Telecare: Ein Projekt zur digitalen Unterstützung häuslicher Pflege

Neues aus der BIM

- Literaturempfehlungen zum Themenschwerpunkt

"Gib mir mal die Hautfarbe"

"Illegal" Graphic Novel einer Fluchtgeschichte - BIM goes Movie: SNIIJEG (SNOW)

und wie immer

Aktuell geht unser Newsletter an rund 500 Personen. Bitte leitet den Newsletter an Interessierte weiter - dann wird der Radius noch größer! Hier geht es zur Anmeldung. Teilt euch mit – teilt mit uns! Wir freuen uns über eure Beiträge im IMZ-Newsletter! Bitte schickt eure Infos für die nächste Ausgabe bis 8. September 2022 an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Weltflüchtlingstag: IMMER - ALLE - ÜBERALL

Erstmals sind 100 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht - „Hinter jeder dieser Zahlen steht ein Mensch, der aus seiner Heimat vertrieben wurde, und ein Schicksal von Flucht, Entwurzelung und Leid.“

UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi

Das uneinschränkbare Recht auf Schutz steht 2022 im Mittelpunkt des Weltflüchtlingstages. Dieser wurde von den Vereinten Nationen 2001 als jährlicher Aktionstag eingesetzt. Der heurige Aufruf, sich auf das uneinschränkbare Recht auf Schutz zu besinnen - für alle Menschen, an allen Orten, zu jeder Zeit – trifft auf eine besonders erschütternde Zahl: 100 Millionen Menschen - das sind 1 % der Weltbevölkerung, sind aktuell gezwungen, vor Konflikten, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Verfolgung zu fliehen. Der Krieg in der Ukraine und andere tödliche Konflikte haben einen wesentlichen Anteil an der historischen Höchstzahl von Vertriebenen weltweit. Die Zahl umfasst sowohl Flüchtlinge und Asylsuchende als auch jene 53,2 Millionen Menschen, die durch Konflikte innerhalb ihrer Landesgrenzen vertrieben wurden.

15 Dezember 2021: Afghanistan. Eine vertriebene Familie nach ihrer Rückkehr vor ihrem zerstörten Haus in der Helmand Province © UNHCR

Fluchtursachen

Fluchtursachen sind zahlreich und unterschiedlich. Die Entscheidung, einen Rucksack zu packen und ALLES hinter sich zu lassen, fällt niemals leicht oder leichtfertig. Im Kern steht immer die Angst um das eigene Leben, um das Leben und das Wohlergehen der Kinder, der Familie oder von Freunden. Politische Verfolgung, die Verfolgung von Personen mit bestimmten Merkmalen, eskalierende Konflikte und Kriege sind nach wie vor die Hauptursachen für das weltweite Fluchtgeschehen. Zunehmend werden auch Naturkatastrophen dazu führen, dass Menschen ihr Zuhause fluchtartig verlassen müssen.

Das ICR - International Rescue Committee veröffentlicht jährlich eine Watschlist mit den 20 schlimmsten humanitären Krisen weltweit. Die aktuelle Watchlist wurde im Dezember 2021 veröffentlich, der Krieg in der Ukraine wurde also noch nicht mitberücksichtigt. Auch ohne diesen Angriffskrieg rechnete die ICR 2022 mit 274 Millionen Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Ursprünglich war die Watchlist ein Mittel zur Planung humanitäter Hilfe, mittlerweile ist sie ebenso ein jährlicher öffentlicher Weckruf für das umfassende Systemversagen, welches immer wieder neue Konflikte entstehen und eskalieren lässt und bestehende Krisen am Brodeln hält.

- Die Weltkarte der UNO Flüchtlingshilfe Deutschland zeigt die aktuell größten Krisen und Kriegsgebiete und die weltweit wichtigsten Aufnahmeländer.

- Die ICR Watchlist für das Jahr 2022 zeigt die 20 schlimmsten humanitären Krisen weltweit. Erschienen im Dezember, berücksichtigt die Watchlist den Krieg in der Ukraine noch nicht.

- Infos für Kinder. Kinder sind auch in Österreich mit Kriegsvokabular konfrontiert und haben viele Fragen zu Krieg, Flucht und Frieden. Die Homepage Friedanfragen.de stellt die Themen in sehr kindgerechter Weise dar und beantwortet auch Fragen von Kindern. Je nach Reife der Kinder geeignet ab 7 Jahren.

Das Recht auf Schutz

Die Genfer Flüchtlingskonvention bildet seit ihrer Verabschiedung 1951 als „Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“ die wichtigste Basis für den Schutz von Geflüchteten und hat vielen Millionen Menschen das Leben gerettet. 149 Staaten sind ihr bisher beigetreten und haben sich dazu verpflichtet, einer Person Schutz zu gewähren, die „...(sich) aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will (…)“.

„Dublin" ist für EU-Staaten seit 1997 in der Fluchtpolitik ein Kürzel mit Folgen und regelt) die staatliche Zuständigkeit für Asylverfahren - zuerst als Dubliner Übereinkommen, dann Dublin II bzw. III-Verordnung.

2013 wurde in allen EU-Mitgliedsstaaten, sowie der Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island die „Dublin III-Verordnung“ “ eingeführt (EU-Verordnung Nr. 640/2013). Diese sollte sicherstellen, dass jeder Asylantrag innerhalb der Europäischen Union (nur) einmal geprüft wird. Die wirkmächtigste Regel dieser Verordnung ist jene, die den Staat der Einreise, als den für das Asylverfahren zuständigen Staat festlegt. Diese Regelung stellt Länder im Süden Europas oft vor große Herausforderungen, führt nicht nur immer wieder zu politischen Zerwürfnissen, sondern auch zu mitunter gewaltsamen Pushbacks. Sie ist auch der Grund, warum Geflüchtete oft auch noch nach der Ankunft in Europa Selbstverstümmelung und lebensgefährliche Strapazen auf sich nehmen, um unregistriert in ihr Zielland zu kommen. Veretzte Fingerkuppen sind Ausdruck wachsender Verzweiflung auf dem Weg in die vermeintliche Freiheit. Winzige Nischen in LKWs, auf und unter Zügen sollen die letzte Etappe auf einer Flucht nach Europa (häufig nach Deutschland) sein, und auch diese Etappe endet mitunter tödlich. In Tirol, zwischen Brenner und Kufstein verläuft auf dem Weg nach Deutschland eine dieser letzten Etappen.

Aktuelle und weitere Informationen sind auf der Homepage von UNHCR Österreich und im aktuellen Global Trend Report, welcher am 16.Juni 2022 präsentiert wurde.

Zahlen aus Österreich zum Schwerpunktthema

Ende 2021 waren 17,7 % der österreichischen Wohnbevölkerung ausländische Staatsbürger:innen, wobei die Werte einem starken Gefälle unterliegen. So entspricht der Anteil in Wien 31,5 % und in Tirol 17,2 %. Die größte Gruppe der ausländischen Staatsangehörigen sind Deutsche, gefolgt von Rumänen und Serben.

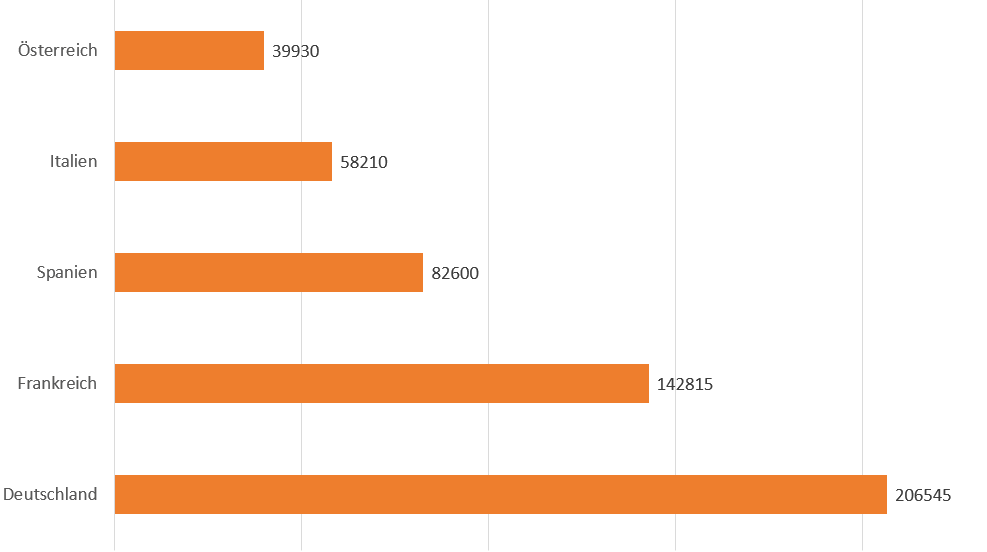

39 930 Asylanträge wurden 2021 in Österreich gestellt. Die wichtigsten Herkunftsländer waren 2021 Syrien (16 280 Anträge), Afghanistan (8 740 Anträge) und Marokko (1 920 Anträge). In absoluten Zahlen lebten 2021 am meisten Flüchtlinge in Europa in Deutschland (1 235 160), Frankreich (457 153), Schweden (244 942) und Österreich (146 085). Gemessen am Anteil an der Wohnbevölkerung lebten am meisten Flüchtlinge in Zypern (1,5 %), Österreich (0,4 %), Malta (0,3 %) und Griechenland mit 0,25 %.

Ukrainer:innen, die vor dem russischen Angriffskrieg auf ihr Land seit Februar nach Österreich geflohen sind, fallen nicht in die Statistik der Asylanträge, da sie als „Vetriebene“ gelten. Rund 72 000 haben sich bisher in Österreich registriert, das ist rund 1,1 % der aus der Ukraine insgesamt geflüchteten Personen, bis Jahresende 2021 waren 1200 Ukrainer:innen in Österreich wohnhaft. Mit Ende April 2022 waren 40 022 von ihnen in der Grundversorgung.

Quellen und weitere Infos

BMI: Asylstatistik 2021, veröffentlicht im März 2022

ÖIF-Bulletin hier

Die fünf wichtigsten Zielländer in der EU (Asylanträge 2021)

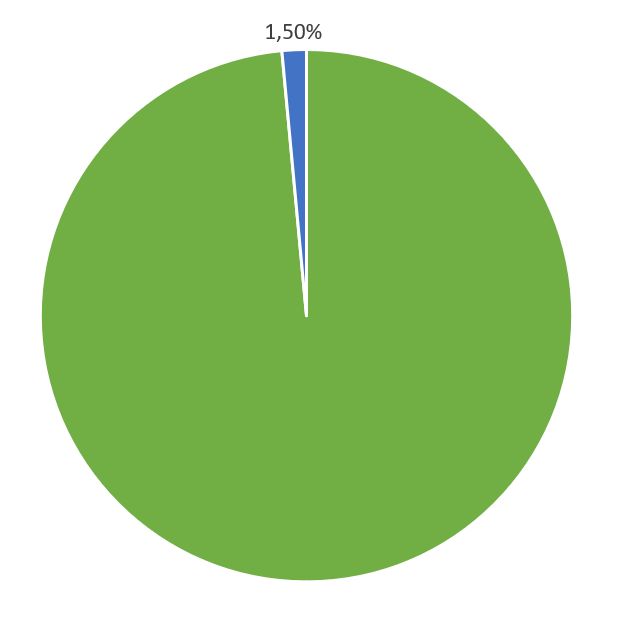

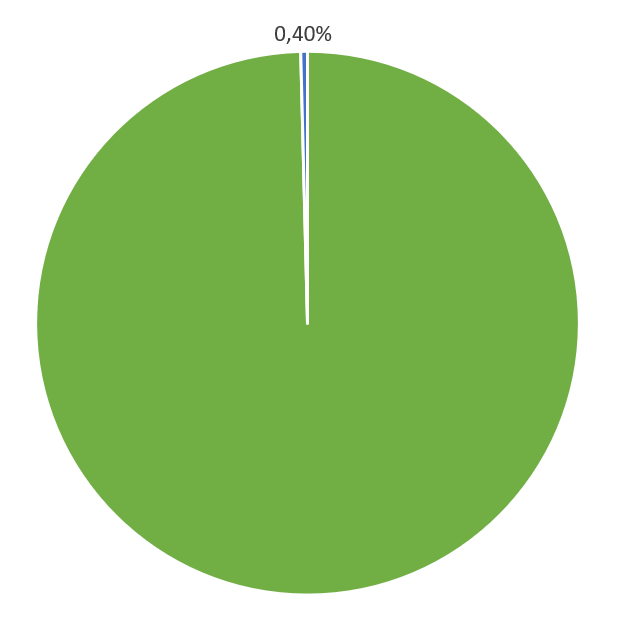

Der Anteil an Flüchtlingen an der Wohnbevölkerung

Links: Zypern, Rechts: Österreich

Gemessen am Anteil an der Wohnbevölkerung lebten europaweit am meisten Flüchtlinge in Zypern (1,5 %), Österreich (0,4 %), Malta (0,3 %) und Griechenland mit 0,25 %.

Schutzstatus für Vertriebene aus der Ukraine

Vertriebene aus der Ukraine haben EU-weit ein Recht auf temporären Schutz. Basis für diese Maßnahme ist der Durchführungsbeschluss der EU-Innenminister vom 4.3.2022 zur Massenzustrom-Richtlinie aus dem Jahr 2001, die somit erstmals aktiviert wurde. In Österreich wurde die „Vertriebenenverordnung“ am 11. März 2022 ratifiziert. Mit Stand 7. Juni haben knapp 70 000 Vetriebene aus der Ukraine in Österreich ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht, welches durch den „Ausweis für Vertriebene“ („Blaue Aufenthaltskarte“) dokumentiert wird. Derzeit gilt das Aufenthaltsrecht bis 3. März 2023, ggf. wird es auch verlängert. Bis dahin müssen Ukrainer:innen in Österreich (wie in der gesamten EU) keinen Antrag auf Asyl stellen.

Zum Vergleich: Polen bietet aktuell 1 152 364 Ukrainer:innen temporären Schutz, Deutschland 565 821 Personen, Frankreich 44 000, die Schweiz 53 120 und Schweden 39 592 Personen.

In Tirol waren Ende April ca. 3 000 Ukraine-Vertriebene registriert, davon 70 % Frauen. Ein Drittel der Vertriebenen wird von den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) betreut, etwa die Hälfte bezieht Grundversorgung. 600 ukrainische Kinder besuchen in Tirol mittlerweile die Schule, zusätzlich sind ca. 100 in der Elementarbetreuung.

UN-Hochkommisar für Flüchtlinge besucht Vertriebene aus der Ukraine im Ankunftszentrum Wien, 13.5.2022. © UNHCR/StefanieJSteidl

In Tirol leben seit Ende April rund 1 000 Ukrainer:innen in betreuten Einrichtungen, viele sind bei Familie und Freunden untergebracht, ein Teil auch in privaten Mietwohnungen. Die Reduktion von Großunterkünften ist eine der Zielsetzungen des Krisenstabes des Landes Tirol, der nach wie vor wöchentlich tagt und in erster Linie für das Notfallmanagement zuständig ist. Derzeit werden weniger Ankünfte registriert, es gibt auch bereits Ukrainer:innen, die wieder in ihr Land zurückreisen. Die weitere Entwicklung ist allerdings offen, vulnerable Gruppen können meist erst später flüchten und der weitere Verlauf des Krieges kann sehr schnell wieder insgesamt größere Fluchtbewegungen auslösen.

Grundversorgung/Wohnen/Gesundheit/Arbeit/Sprache

- Nach erfolgter Registrierung können ukrainische Kriegsflüchtlinge einen Antrag auf Grundversorgung stellen. Sind sie in organisierten Unterkünften (inkl. Verpflegung) untergebracht, erhalten sie monatlich „Freizeitgeld“ bis zu 50 Euro, 150 Euro pro Jahr für Bekleidung und 200 Euro pro Kind und Jahr für Schulbedarf.

- Zugang zu medizinischer Versorgung wird durch einen E-card-Ersatzbeleg organisiert, der nach erfolgter Registrierung ausgestellt wird.

- Mit dem Ausweis für Vertriebene können entweder Ukrainer:innen selbst, oder ihr zukünftiger Arbeitgeber, beim AMS eine Beschäftigungsbewilligung beantragen. Diese wird in einem vereinfachten Verfahren ohne Arbeitsmarktprüfung ausgestellt. Im Idealfall können Ukrainer:innen damit relativ rasch eine Arbeit in Österreich aufnehmen. Andernfalls haben sie mit der „Blauen Karte“ und einer Registrierung beim AMS als „arbeitsuchend“ auch Anspruch auf Weiterbildungsangebote, Deutschkurse und aktive Vermittlung durch das AMS.

- Deutschlernen ist für viele Ukrainer:innen auch ein sehr wichtiges Thema. Der österreichische Integrationsfonds hat ein tägliches Online-Kurs-Format eingerichtet, welches erste Kenntnisse leicht zugänglich vermitteln soll. Außerdem werden an 80 Standorten in Österreich kostenlose Deutschkurse für Ukrainer:innen angeboten.

Ende April waren ca. 200 Ukrainer:innen Personen beim AMS-Tirol vorgemerkt, 158 davon hatten bereits eine Beschäftigungsbewilligung. Die Wirtschaft hat großes Interesse an ukrainischen Arbeitskräften, von 9 000 beim AMS Tirol gemeldeten offenen Stellen sind 600 direkt auf Ukrainer:innen ausgerichtet. Oft passen allerdings die Erwartungen der Unternehmen und der Arbeitnehmer:innen nicht zusammen. Die Hoffnung auf flexible Arbeitskräfte im Tourismus könnte sich aus mehreren Gründen zerschlagen: Die Auswirkungen von einer saisonalen Anstellung im Hinblick auf die Grundversorgung und den Verbleib in zugeteilten Quartieren und Unterkünften sind nicht vollständig geklärt. Viele Ukrainer:innen bringen hohe Ausbildungen mit und möchten so schnell wie möglich in ihren Professionen Fuß fassen. Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen, die mit der AST auch bei ZeMiT angesiedelt ist, betreut bisher ca. 60 Personen aus der Ukraine in Tirol und Vorarlberg. Der Erwerb von Deutschkenntnissen ist für die meisten Stellen wesentlich und wird auch mit großem Engagement betrieben, allerdings ist es nur für übermäßig sprachbegabt Personen möglich, in drei Monaten eine Sprache ausreichend zu lernen.

Der prinzipiell offene Zugang zum Arbeitsmarkt ist jedenfalls ein großer Hoffnungsschimmer und ein noch größerer Integrationsmotor für Ukrainer:innen. Dieser Zugang sollte –im Sinne einer sinnvollen, zukunftsweisenden Wirtschafts- und Integrationspolitik, unbedingt für Asylwerber:innen aus allen Herkunftsländern geöffnet werden. Die Anwendung des Vertriebenenparagraphen für Ukrainer:innen hat, gepaart mit der großen Hilfsbereitschaft, verstärkt durch die vorwiegend weiblichen Flüchtlinge und "europäisch Vertrautem", eine „Willkommenskultur“ geschaffen, die allen Asylwerber:innen in Österreich zukommen sollte.

ABER...

Die Aufnahme und die an sich sehr unbürokratischen Zugänge für Ukrainer:innen zu Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Bildung und Arbeit sind der Plan hinter einer Realität, die viele betroffene Helfer:innen mit wachsendem Unmut beschreiben. Ukrainer:innen, die in privaten Unterkünften leben, werden häufig intensiv von ihren Unterkunftgeber:innen unterstützt. Neben Alltagsunterstützung und Hilfe beim Deutschlernen umfasst diese Unterstützung nicht selten die Hilfestellung und Begleitung bei ersten Amtswegen. Es geht häufig um das Ausstellen der Ersatz-E-Karte, die Arbeitserlaubnis oder die Grundsicherung. Die meist gut situierten Unterkunftgeber:innen kommen dabei nicht selten erstmals in Kontakt mit der Sozialverwaltung und äußern Unverständnis für sich widersprechende Informationen, sehr schleppende Abwicklung und mangelnde Professionalität. Unterkunftgeber:innen gehen nicht selten monatelang in Vorleistung und sorgen für Wohnraum, Verpflegung und die nötigen Alltagsdinge für Vertriebene aus der Ukraine. Dennoch sind sie regelmäßig mit Misstrauen konfontiert, den Aufwand nur aus finanziellem Interesse zu betreiben. Tatsächlich sind sie eine wesentliche Stütze und haben einen großen Anteil daran, dass sich Vertrieben gut aufgenommen fühlen.

AN GRENZEN EUROPAS GIBT ES WEITERHIN VIELE TOTE

Gastbeitrag von Frauke Schacht, aus dem Newsletter 2022 von FLUCHTpunkt

„No more Morias. We should not accept“ postulierte die EU-Kommissarin für Inneres Ylva Johansson am 24.09.2020 im EU-Parlament kurz nach dem Brand in Moria auf Lesbos. Und die EU ließ Taten folgen. Im September 2020 wurde die sogenannte „Task Force Migration Management“ gegründet. Die Aufgabe des neu gegründeten EU-Einsatzkommandos: Ein neues Moria bauen, ohne dass es wie das alte aussieht?! Und aus diesem einen Moria wurden fünf. Das lässt sich die EU einiges kosten. Insgesamt 276 Millionen Euro wurden investiert, um auf den griechischen Inseln Chios, Kos, Leros, Lesbos und Samos neue Lagergefängnisse zu errichten (vgl.: Im September 2021 wurde das erste dieser Lager auf Samos eröffnet).

Drei Meter hohe Maschendrahtzäune, darauf NATO-Stacheldraht mit Widerhaken, die auch die Spielplätze im Lager einzäunen, Wachtürme sowie uniformiertes Sicherheitspersonal, das 24 Stunden am Tag inner- und außerhalb des Lagers patrouilliert. Zudem ist das gesamt Lager mit Kameras ausgestattet. Werden größere Menschenansammlungen gesichtet, wird ein Alarm ausgelöst, um Aufstände bereits im Keim zu ersticken.„Kameras übertragen live in die Kommandozentrale der Lager, aber auch in einen dafür eigens eingerichteten Überwachungsraum im griechischen Migrationsministerium. Aus der Kommandozentrale lässt sich bis in die Betten der Menschen sehen. Die Kameras sind teilweise mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, die Bewegungen analysiert und Alarm schlägt, wenn sich Menschen beispielsweise in einer Gruppe versammeln. Ebenso werden Gesichter gescannt. Es gibt Wärmebildkameras und auch Drohnen kommen zum Einsatz.“ (Fallon et. al. 2021)

Im Lager auf Samos befinden sich insgesamt 112 Kameras für das Gelände, 112 Lautsprecher, 19 Röntgengeräte, 55 Drehkreuze mit Chipkarte, 20 Kameras mit Bewegungsanalyse, 94 Kameras für Ein- und Ausgänge und 7 Drohnen. Die Technologisierung und Militarisierung der EU-Außengrenzen ist ein Trend der schon seit Jahren zu beobachten ist. Auch die EU-Behörde Frontex, die für die Sicherung der EU-Außengrenzen zuständig ist, setzt seit längerem auf Drohnen.

Die Frontex-Drohnen sollen allerdings nicht vorwiegend die Seenotrettung unterstützen, sondern vor allem die Abwehr von Geflüchteten aus der Luft verbessern. Das bestätigt auch die deutsche NGO Sea-Watch:

„Während die Luftüberwachung mit Flugzeugen und Drohnen ausgebaut wird, wurden für Rettungen dringend benötigte Schiffe abgezogen.“ (Monroy 2020)

Europa hat weltweit eine der tödlichsten Außengrenzen installiert. Seit 1993 dokumentiert die niederländische NGO „United Against Refugee Deaths“ die Toten des europäischen Grenzregimes (siehe dazu einen eigenen Beitrag im FLUCHTpunkt-Newsletter). Seit 1993 sind (bis Juni 2021) 44.764 Menschen durch die europäische Abschottungspolitik ums Leben gekommen. Die Dunkelziffer der Ertrunkenen im Mittelmeer wird um ein vielfaches höher geschätzt. Die Todesursachen zeigen, dass es sich hierbei um nichts Anderes als unterlassene Hilfeleistung handelt, und zwar um eine politisch gewollte.

Und um diese harte Realität der materialisierten Form eines europäischen Grenzregimes sichtbar zu machen, müssen wir uns noch nicht einmal an die EU-Außengrenzen bewegen. Nur wenige hundert Kilometer von Wien entfernt (512 km) zeigt sich die Ignoranz und Gewalt der EU mehr als deutlich. In Bosnien sterben jedes Jahr fluchtmigrierte Menschen an Unterkühlung, Unterernährung und Erschöpfung.Viele von ihnen befinden sich in nicht institutionalisierten Lagern: Sie sind gezwungen, über Monate hinweg – auch gegenwärtig – unter einem materiellen Existenzminimum in eigens improvisierten Zelten zu überleben. Gewaltvolle und illegale Push-Backs stehen an der Tagesordnung. Auch österreichische Beamt*innen sind involviert.

Auch an der polnisch-belarussischen Grenze harren gegenwärtig zahllose fluchtmigrierte Menschen unter lebensbedrohlichen Bedingungen aus.

Zu dieser Situation äußert sich die EU-Kommission folgendermaßen: „Angesichts der Lage an den Grenzen zu Belarus will die EU den Mitgliedsländern Polen, Lettland und Litauen erlauben, bestimmte Schutzrechte von Migranten vorübergehend auszusetzen.“

(dpa 1.12.2021)

Die Lagergefängnisse auf Lesbos, Samos, in Bosnien und an der polnisch-belarussischen Grenze (aber auch das Abschiebegefängnis Bürglkopf in Tirol, siehe auch dazu einen eignen Beitrag im FLUCHTpunkt-Newsletter) sind die Materialisierung des europäischen Grenzregimes, das mit allen Mittel den Wohlstand im Globalen Norden zu erhalten versucht.

Mit allen Mitteln soll der Wohlstand in Ländern des Globalen Nordens erhalten bleiben. Ein Wohlstand, der zu einem großen Teil auf Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt gründet. Das nicht enden wollende Narrativ der EU als Ort der Menschenrechte, der Gleichberechtigung und des Humanismus kann so nur aufrechterhalten werden, weil diese historisch gewachsenen Gewaltverhältnisse systematisch ausgeblendet werden: eine verhängnisvolle Geschichtsamnesie. Würden koloniale und postkoloniale Machtverhältnisse in den dominanten Diskurs einbezogen, müsste die EU von einer global-historischen Verantwortung im Kontext von Flucht-Migration sprechen. Auch viele als „Entwicklungshilfe“ deklarierten Interventionen seitens der EU wären dann eher als Reparationszahlungen zu verstehen.

Unter den Bedingungen des „Raubtierkapitalismus“ – wie Jean Ziegler es treffend formuliert – wird es weiterhin europäische Lagergefängnisse geben. Das seit 2014 immer mehr Menschen weltweit fluchtmigrieren, kann als eine der Kehrseiten einer „geteilten Globalisierung“ verstanden werden, in der Chancen und Risiken ungleich über dem Globus verteilt werden (vgl. Scherr/Yüksel 2016). Menschen fluchtmigrieren vor Kriegen, Verfolgungen und unterschiedlichen Formen von Gewalt, „in deren Etablierung die westlichen Industrienationen direkt oder indirekt verstrickt sind“ (ebd., 3).

Auch die Zerstörung der Existenzbedingungen vor Ort, etwa durch die Ausbreitung des Weltmarktes in Regionen, die dem internationalen Wettstreit nicht standhalten können, führt dazu, dass Menschen sich gezwungen sehen, ihre Herkunftskontexte zu verlassen (vgl. ebd.). Das Wohlstandsgefälle zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden bildet einen zentralen Motor der Nötigkeitsbedingung für gegenwärtige Formen der Flucht-Migration.

Bei allen Diskrepanzen und Differenzen innerhalb der EU scheint sich der Großteil der europäischen Regierungen über eines einig zu sein, wie die postkoloniale Theoretikerin Shalini Randeria es pointiert ausdrückt:

„Überzählig sind immer die Anderen.“ (Randeria 2013)

Aber nicht die Entscheidungsträger*innen der EU müssen sich hierfür rechtfertigen, sondern zynischer Weise werden jene Menschen in die Mangel genommen, die sich aktiv etwa für die Seenotrettung einsetzen. Menschen, wie Carola Rakete werden kriminalisiert, angeklagt und vor Gericht gezerrt.

Wenn Menschen retten zur Straftat wird – um es mit den Worten von Bertolt Brecht zu formulieren – wird Widerstand zur Pflicht. Dieser Krieg gegen Menschen, die sich auf der Flucht befinden, muss gestoppt werden.

Hier finden Sie die Gesamtausgabe des Newsletters von Fluchtpunkt.

FLUCHTpunkt wird 25 Jahre - und kein bisschen leise!

ab 25. JUNI UM 16:00 Uhr

Treibhaus (Kulturzentrum)

Literatur:

Border Violence Monitoring Network (BVMN) (2020): The Black

Book of Pushbacks.

https://www.borderviolence.eu/launch-event-the-black-book-of-pushbacks/

DPA (2021): EU-Kommission will Asylregeln an Belarus-Grenze aussetzen.

https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-eu-kommission-will-asylregeln-an-belarus-grenze-aussetzen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-211201-99-211881

Fallon, Katy/Perrigueur, Elisa/ Grillmeier, Franziska/Deleja-Hotk, Vera (2021): Das neue Moria.

https://dasneuemoria.eu/

Monroy, Matthias (2020): Drohnen für Frontex.

https://monde-diplomatique.de/artikel/!5661917

Randeria, Shalini (2013): Überzählig sind immer die Anderen. Die Anthropologin Shalini Randeria über die Aporien der Bevölkerungspolitik. Interview mit Shalini Randeria von Urs Hafner am 29.04.2013.

https://www.nzz.ch/wissenschaft/bildung/ueberzaehlig-sind-immer-die-anderen-1.18072764

Randeria, Shalini/Eckert, Andreas (2009): Geteilte Globalisierung. In: Randeria, Shalini/Eckert, Andreas (Hrsg.): Vom Imperialismus zum Empire. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, S. 9–37.

Scherr, Albert/Yüksel, Gökçen (2016): Vorwort. In: Scherr, Albert/Yüksel, Gökçen (Hrsg.): Flucht, Sozial Staat und Soziale Arbeit. Sonderheft 13. Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik. Lahnstein: Neue Praxis, S. 3–9.

United Against Refugee Deaths (2021): List of deaths.

https://unitedagainstrefugeedeaths.eu/about-the-campaign/about-the-united-list-of-deaths/)

Ziegler, Jean (2018): Was ist so schlimm am Kapitalismus ist. Antworten auf die Fragen meiner Enkelin. München: Bertelsmann

PATH OUT: WIE AUS EINER FLUCHTGESCHICHTE EIN COMPUTERSPIEL WURDE

Mit 18 Jahren musste Jack aus Syrien fliehen. Seine Flucht hat er mit den österreichischen Spieldesigner*innen von Causa Creations in ein Computerspiel verwandelt. Gemeinsam mit UNHCR wurde nun eine Version für Schüler*innen entwickelt.

Startbildschirm zu Path Out

"Ich war richtig schockiert, wie sehr mir hier geholfen wurde. Also positiv schockiert. Und wir blieben in Österreich.", so Joe Gutmann in einem Videobeitrag zum Release seines Computerspiels. Schon während des Krieges hat er, wann immer es möglich war, Zeit am PC verbracht. Draußen war es zu gefährlich, zu unheimlich. Seine Flucht aus Syrien wurde zur Vorlage für das Computerspiel "Path Out", welches er gemeinsam mit Causa Creations umgesetzt hat. Die Spieler*innen sind mit Jack auf der Flucht aus Syrien und müssen auf der Suche nach Sicherheit viele gefährliche Situationen und Rätsel lösen. Das Spiel ist autobiografisch und basiert in weiten Teilen auf realen Fluchterlebnissen von Jack und anderen Geflüchteten aus Syrien.

Das Ziel des Spieles ist, Spieler*innen einerseits aufzuzeigen, in welch schwierigen Situationen sich Menschen auf der Flucht befinden und gleichzeitig zu zeigen, dass komplexe Menschen mit komplexen, einzigartigen Geschichten hinter dem Wort „Flüchtling“ stehen.

UNHCR Path Out-Version speziell für Schulen

Eine verkürzte Version des Spieles wurde in Zusammenarbeit mit der UNHCR speziell für den Einsatz an Schulen entwickelt. Außerdem gibt es Begleitmaterialien für die Arbeit zum Thema.

Path Out - direkt zum Spiel

Path Out - direkt zu den Unterrichtsmaterialien

RÜCKBLICK: ERFOLGREICHER FACHVORTRAG „UKRAINE“ IN DER WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL

Die am ZeMiT angesiedelte Anlaufstelle für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen (AST) Tirol und Vorarlberg hat am 13. Juni 2022 in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Tirol und der Anlaufstellenkoordination die Fachveranstaltung "Bildungssystem in der Ukraine" im Festsaal der Wirtschaftskammer in Innsbruck organisiert. Themen waren das Bildungssystem der Ukraine und die Beratungsangebote des ZeMiT und der AST.

Viele Interessierte fanden sich zum Fachvortrag in der Wirtschaftskammer Tirol ein. Foto: Moser

Die Tagung wurde durch Soziallandesrätin Gabriele Fischer und durch den Abteilungsleiter Arbeits- und Sozialrecht der Wirtschaftskammer Tirol, Bernhard Achatz, eröffnet. Zunächst gab Geschäftsführerin Mirjana Stojaković einen kurzen Überblick über die Entstehung des Vereins sowie über aktuelle Angebote von Zemit, Trägerverein der AST Tirol und Vorarlberg.

Der Hauptvortrag wurde von Tatjana Baranowskaja von ENIC NARIC Austria (Bundesministerium für Bildung, Forschung und Wissenschaft) übernommen. Im Vortrag wurden sowohl das schulische Bildungswesen in der Ukraine vorgestellt als auch einzelne Bildungsabschlüsse näher erläutert.

Wir freuten uns über das große Interesse von 52 Teilnehmer:innen und die tolle Unterstützung der Wirtschaftskammer. Juliane Nagiller (Radio Ö1) moderierte gewohnt entspannt und professionell, Mirjana Stojaković (GF ZeMiT, AST) berichtete über die Geschichte des ZeMiT und stellte unsere Beratungsangebote vor, Tatjana Baranowskaja vom BMBWF präsentierte sehr lebendig das ukrainische Bildungssysten und wichtige Grundlagen für den Anerkennungsprozess. Die Moderation und die Präsentation der Beratungsangebote wurden von Viktoria Hohenhorst übersetzt, da auch einige Menschen aus der Ukraine im Publikum waren. Außerdem waren Vertreter:innen der Anerkennungsbehörden, verschiedener Trägerorganisationen aber auch Arbeitgeber:nnen unter den Bersucher:innen.

Anschließend nutzten die TeilnehmerInnen die Gelegenheit für den gegenseitigen Austausch und Vernetzung. Wie klein die Welt ist, stellten Frau Baranowskaia und eine Beraterin des ZeMiT bei einem Pausengespräch fest: In ihrer Kindheit haben beide nicht nur dieselbe Schule in der Mongolei, sondern auch den selben Jahrgang besucht. Allerdings in der Parallellklasse. Da trifft man sich nicht unbedingt, sondern eher Jahre später auf einer Tagung in Innsbruck. Das Leben!

Vortragsunterlagen DAS UKRAINISCHE BILDUNGSSYSTEM

BLICK IN DEN BESTAND DES DOKUMENTATIONSARCHIVS MIGRATION TIROL - DAM

Im DAM befinden sich derzeit vor allem Materialien, die die Arbeitsmigration ab den 1960er Jahren nach Tirol dokumentieren. Das soll sich in den nächsten Jahren deutlich ändern, da die Bestände auch in Hinsicht auf Fluchtbewegungen erweitert werden sollen. Allerdings finden sich bereits aktuell Spuren von Fluchtgeschichten im Dokumentationsarchiv Migration Tirol – DAM, die es wert sind, ihnen näher nachzuspüren. Zu diesen besonderen Quellen zählt die Sammlung von Péter Szabados. Sie ist Teil einer der ersten Fluchtbewegungen nach Österreich in der Zweiten Republik und soll im Folgenden kurz portraitiert werden.

Portraitfoto Péter Szabados, © Foto Daniel Jarosch, Sig. AT-ZEMIT-DAM Sammlung-4-3-1

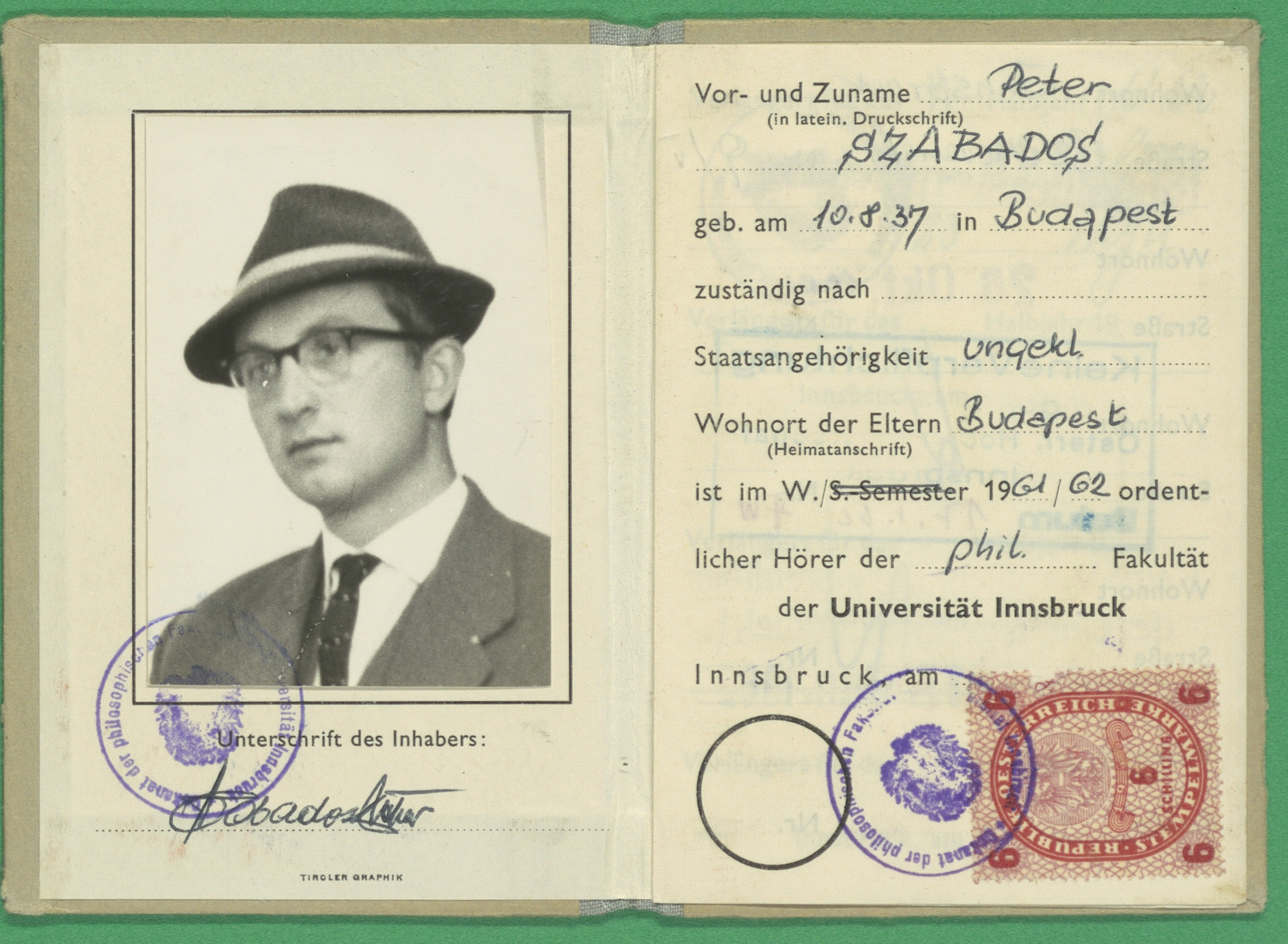

Herr Szabados wurde in den 1930er Jahren in Budapest/Ungarn geboren und war zu seiner Studienzeit in seiner Geburtsstadt in der Studentenbewegung aktiv. Nach der Niederschlagung der Revolution im Oktober 1956 musste er bereits einige Wochen später aus Ungarn flüchten. Auf seiner Flucht kam er durch Zufall in Innsbruck an, wo er an der Leopold-Franzens-Universität sein Studium fortsetzte und im Jahr 1962 promovierte. Auch kulturell engagierte sich Péter Szabados: Er ist Gründungsmitglied des „Verbands Ungarischer Studenten und Akademiker in Innsbruck" (VUSAI) und Obmann des Vereins „Ungarisches Studentenheim und Kulturzentrum Innsbruck“.

Im Dokumentationsarchiv Migration Tirol – DAM befindet sich neben einem biografischen Interview mit Herrn Szabados auch sein Meldungsbuch aus dem Jahr 1957. Dem sind Lehrveranstaltungen zu entnehmen, welche er an der Universität Innsbruck absolviert hat. Darüber hinaus sind sein Studentenausweis der Leopold-Franzens-Universität aus dem Jahr 1961 und Fotos seiner Studienzeit Teil dieser Sammlung.

Studentenausweis Péter Szabados, Sig. AT-ZEMIT-DAM Sammlung-4-3-2

Die Bestände und Sammlungen des Dokumentationsarchivs Migration Tirol – DAM sind jederzeit zur Recherche einsehbar. Rechercheanfragen können gern an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! geschickt werden.

heimat<loser ON TOUR. NÄCHSTE STATION: ÖTZTALER MUSEEN

Nach der erfolgreichen Eröffnung in Imst konnte die Ausstellung in der Kramergasse 16 von 9.5.-3.6. besucht werden und klang mit einem Vortrag von Erol Yildiz samt Buchpräsentation zum Thema „Nach der Heimat“ aus. Visionen für eine mehrheimische Gesellschaft wurden präsentiert und in Einklang mit der Ausstellung eine positive Perspektive auf die Themen Migration und Mobilität geworfen. In Zusammenarbeit mit Kirsten Mayr (Integrationsbüro Imst) und der IT Mittelschule Oberstadt wurde die Ausstellung um ein weiteres Roll-up mit Texten der jungen Schülerinnen und Schüler erweitert. Danke Kirsten und allen Imster:innen für euer tolles Engagement!

Schüler:innen arbeiten durchwegs begeistert am Poetry-Slam mit!

Anschließend machte heimat<loser Halt im Rabalderhaus in Schwaz, vielen Dank an Günther Dankl und sein Team für den spontanen „Zwischenhalt“! Ab 24.6. ist heimat<loser in den Ötztaler Museen zu sehen, die Eröffnung findet am 24.6. um 10 Uhr in Längenfeld statt. Dieses Mal hat sich die Klasse 3 E der MS Längenfeld mit den Themen Heimat und Zuhause sein auseinandergesetzt und es sind wunderbare, berührende Poetry-Slam-Texte entstanden. Passend zur neuen Dauerausstellung “Heimat ist, was nicht egal ist”, die momentan in den Ötztaler Museen gezeigt wird, kann heimat<loser von 24.6.-15.7. besucht werden. Wir freuen uns schon auf ein weiteres Mal Ankommen an einem neuen Ort!

Ausstellungstermine 2022

28.3.-22.4. Ausstellung Wörgl

9.5.-3.6. Ausstellung Imst

21.6.-15.7. Ausstellung Längenfeld

24.10.-18.11. Ausstellung Wattens

Dez. 2022 Abschlussveranstaltung in Innsbruck

Eine Ausstellung von

![]()

![]()

![]()

Gefördert durch

UNTERSTÜTZTE PFLEGE ZUHAUSE - APP IN ENTWICKLUNG

ZeMiT sorgt für die Berücksichtigung von Diversität in dem auf vier Jahre angelegten Projekt TeleCareHub. Die Möglichkeiten der häuslichen Pflege sollen mit digitalen Technologien gestärkt werden, entwickelt wird eine „App auf Rezept“.

Die Überwachung von Werten ist ein wichtiger Teil von Telecare-Hub.

Neue Formen der Unterstützung

Die neue Pflegereform des Bundesministeriums wird als wichtiger erster Schritt zur Entlastung der Pflegenden und der pflegenden Angehörigen gesehen. Der Gemeindebund, Gewerkschaftsbund, die Diakonie, Caritas und Volkshilfe sowie das Hilfswerk sind sich einig, dass weitere Reformen notwendig sind. Diese sollten neben der finanziellen Unterstützung auch zusätzliche Formen der Unterstützung für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige umfassen. Finanzielle Unterstützung für die Betroffenen ist sehr wichtig. Notwendig ist, neue Formen der inhaltlichen Unterstützung anzubieten, insbesondere für die Pflegebedürftigen und die pflegenden Angehörigen. Für das gesundheitspolitische Ziel „ambulant vor stationär“ haben sich mehrere Organisationen in Österreich verbunden, um die häusliche Pflege zu stärken. Es handelt sich um connexia -Gesellschaft für Gesundheit und Pflege, die Tirol Kliniken, die Diakonie de La Tour, die Fachhochschule Kärnten und Fachhochschule Vorarlberg, die Universität Innsbruck, die Salzburg Research Forschungsgesellschaft, die Unternehmen ESD, Fawo und Intefox sowie das Zentrum für MigrantInnen in Tirol. Sie bilden für die nächsten vier Jahre, mit dem TeleCareHub, eine neue Drehscheibe für Telepflege. ZeMiT sorgt in dem Projekt dafür, dass Produkte auch auf die Bedürfnisse von älteren Personen mit Migrationsgeschichte zugeschnitten sind. In Familien mit Migrationsgeschichte ist die häusliche Pflege eher die Regel als die Ausnahme. Gerade diese Zielgruppe soll von dem entstehenden digitalen Angebot auch profitieren.

Was ist Telepflege?

Unter Telepflege versteht man ergänzende Pflege und Betreuung, die für zu Hause lebende Menschen aus der Ferne geleistet wird. Es sind digitale Technologien, die zwischenmenschliche Hilfe unterstützen oder möglich machen. Telepflege richtet sich in erster Linie an ältere Menschen, die so lange wie möglich in ihrem Zuhause unabhängig bleiben wollen. Mit digitalen Gesundheitsanwendungen, wie Apps, können Pflegebedürftige und pflegende Angehörige bei Bedarf zusätzliche gesundheitliche und soziale Betreuung durch professionelles Pflegepersonal in Anspruch nehmen. Auch Freunde, Nachbarn und Bekannte können über Telepflege orts- und zeitunabhängig Hilfe leisten. Telepflege zeigt auch positive Auswirkungen auf den Einsatz von Pflegepersonal: z.B. Fahrtzeiten und Hausbesuche können optimal geplant werden. Frau/Herr …, von …: „Wie und wo man von wem im Alter gepflegt werden möchte, ist eine sehr individuelle Entscheidung. Der Ausbau von Telepflege wird aber ganz sicher zu einer Weiterentwicklung der Versorgungslandschaft in Österreich, mit positiver Auswirkung auf alle Betroffenen, beitragen.“

Was macht der TeleCareHub?

TeleCareHub ist eine Anlaufstelle für alle, die sich für Telepflege interessieren und bietet einen Überblick über entsprechende Personendienstleistungen und technische Lösungen in Österreich. Ältere Menschen erhalten über eine individuelle Beratung eine Erweiterung der Perspektive für ein langes, gesundes und selbständiges Leben zu Hause. Pflegenden Angehörigen und all jenen, die ältere Menschen zu Hause betreuen, werden Möglichkeiten vorgestellt, wie sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten entlastet werden. Und professionelle Leistungserbringer:innen bekommen unterstützende Leistungen und technische Lösungen vorgeschlagen. Im österreichischen Gesundheitssystem können Versicherte, anders als in Deutschland, keine digitalen Gesundheitsanwendungen auf Kassenrezept beziehen. Dort übernehmen einzelne Krankenkassen die Kosten für Apps: Studien zeigen, durch den Einsatz mobiler Technologien wird eine bessere ambulante Versorgungsstruktur geschaffen. Der TeleCareHub, die neue Drehscheibe für Telepflege, will ein ähnliches Recht für die österreichische Bevölkerung in der Gesundheitspolitik erreichen. Aus diesem Grund wird in den nächsten Jahren u.a. eine umfangreiche Feldstudie durchgeführt, die die Auswirkungen von digitalen Gesundheitsanwendungen auf Pflegende und pflegende Angehörige untersucht. Ergänzt wird das durch einen kontinuierlichen Austausch mit Interessensgruppen des Gesundheitswesens. Mit einem Anstieg des Bekanntheitsgrades für die Aktivitäten von TeleCareHub im Gesundheitsbereich soll das Vertrauen in Telepflege gestärkt und eine positive Meinungsbildung zu „App auf Rezept“ in Österreich initiiert werden. Im TeleCareHub wirken 24 weitere Organisationen mit, die Telepflege zu einem breiten Einsatz in der Praxis zu bringen. Das Netzwerk wächst. Eine Übersicht über das Netzwerk und weitere Informationen unter: www.telecarehub.at.

Modellhafte Lösungen

Der österreichweite TeleCareHub wurde von der Österreichischen Forschungsfördergesellschaft (FFG) als Leitprojekt ausgewählt und ist im FFG-Programm „benefit“ vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) gefördert. Leitprojekte der FFG dienen der Stärkung eines Sektors und schaffen modellhafte Lösungen für wichtige gesellschaftliche Herausforderungen. Ziel ist ein stärkeres Bewusstsein für Telepflege in der Öffentlichkeit zu schaffen.

ARATIROL – DIE NEUE KOORDINATORIN BRINGT SCHWERPUNKT IN RASSISMUSKRITISCHER BILDUNG

Seit Anfang April 2022 ist Miriam Hill als Koordinatorin und Projektmitarbeiterin bei ARAtirol (Antirassismus-Arbeit Tirol) tätig. Ihre zentralen Aufgaben umfassen die rassismuskritische Bildungs- und Beratungsarbeit sowie die Dokumentation von rassistischen Diskriminierungen. Darüber hinaus arbeitet ARAtirol an der Vernetzung mit Akteur*innen aus der Zivilgesellschaft, Vereinen und öffentlichen Einrichtungen.

Ein Schwerpunkt von ARAtirol liegt in der vertraulichen, niedrigschwelligen und kostenlosen Einzelfallberatung von Menschen mit Rassismuserfahrungen. ARAtirol berät und unterstützt Menschen, die im Bereich Bildung, Arbeit, Wohnen, im öffentlichen oder privaten Bereich diskriminiert wurden. Die Beratung findet in den Räumlichkeiten des ZeMiT statt und kann von jeder Person wahrgenommen werden, die entweder selbst Rassismus erfahren hat oder einen rassistischen Vorfall als Zeug*in melden möchte. Die Meldung kann auf Wunsch anonym erfolgen. Bei Bedarf kann eine dolmetschende Person hinzugezogen werden.

Eine Beratungsmaxime ist, die Klient*innen mit ihren Diskriminierungserfahrungen ernst zu nehmen, ihnen einen geschützten Raum für das Erzählen ihrer Erfahrungen zu geben, um sie dann unterstützend zu begleiten und gemeinsam nach einer guten Lösung zu suchen. Dabei nimmt ARAtirol in der Beratung eine parteiliche Haltung im Sinne der Klient*innen ein.

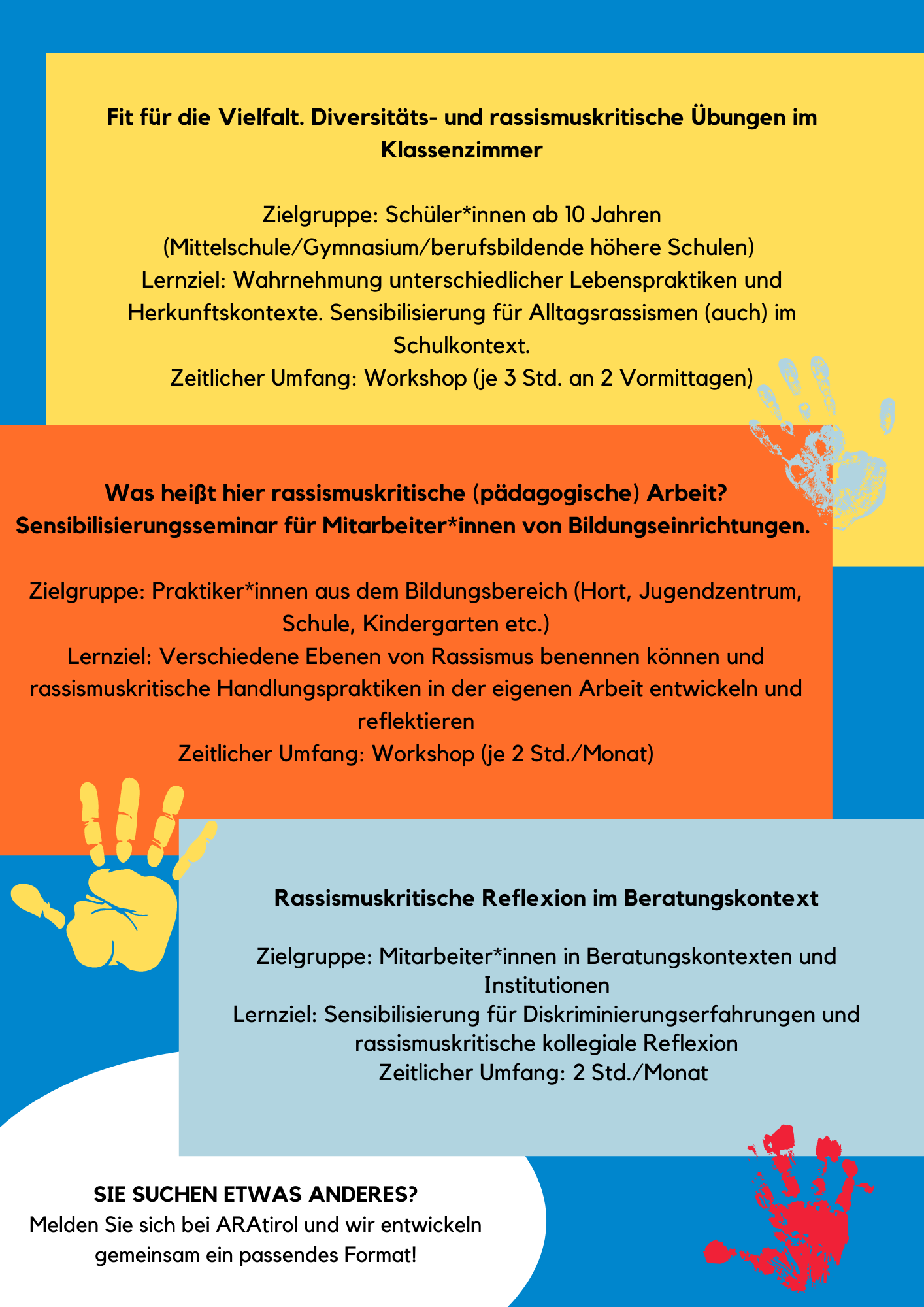

Um innerhalb der Gesellschaft eine Sensibilisierung für soziale Ungleichheit, Machtverhältnisse und Diskriminierung zu schaffen, muss eine kritische Auseinandersetzung mit eigenen Privilegien reflektiert werden. Aus diesem Grund bietet ARAtirol für Bildungseinrichtungen rassismuskritische Seminare und Workshops an, die einerseits ein theoretisches Grundwissen über Diskriminierung, Diversität und Rassismuskritik vermitteln und andererseits Möglichkeiten und Tools aufzeigen, rassismuskritisches Denken und Handeln zu entwickeln. Dabei spielt die Bereitschaft, sich selbst zu reflektieren und sich gesellschaftlich zu positionieren eine wesentliche Rolle. Nicht immer ist es einfach, Rassismus und Diskriminierung im Alltag zu identifizieren, da diese auch subtil sein können. Durch eine vorurteilsfreie und reflexive Bildungsarbeit ist es jedoch möglich, den Blick für gesellschaftliche Ausschließungspraktiken zu schärfen und einen adäquaten Umgang damit zu entwickeln.

Gerade aus dem schulischen und außerschulischen Kontext gibt es vermehrt Anfragen von Professionellen, bei denen es um folgende Fragen geht: Wo identifiziere ich Rassismus? Wie gehe ich mit Rassismus um? Wie kann ich dazu beitragen, dass meine Institution Rassismus als wichtiges Thema ernst nimmt? Wie kann ich mich nachhaltig gegenüber Rassismen positionieren?

Um diese und weitere Fragen zu bearbeiten, bietet ARAtirol diverse Workshops und Fortbildungen im Kontext rassismuskritischer und diversitätsbewusster Bildung an:

Auf Anfrage können weitere Trainings und Qualifizierungsformate für Institutionen, Vereine etc. zu den Themen (Alltags)rassismus, Diskriminierung sowie diversitätsbewusste Bildung angeboten werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

https://zemit.at/de/aratirol.html

Drin Maga Miriam Hill legte in ihrer akademischen Laufbahn den Schwerpunkt auf die Themen Migration, Diversität und kritische Rassismusforschung. Zusätzlich hat sie jahrelange Erfahrungen und zahlreiche Ausbildungen in der Einzelberatung und der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

LITERATUREMPFEHLUNGEN ZUM THEMENSCHWERPUNKT

von Tuğba Şababoğlu

Neu in der Bibliothek für Integration und Migration

Olaolu Fajembola, Tebogo Nimindé-Dundadengar: Gib mir mal die Hautfarbe. Mit Kindern über Rassismus sprechen, Weinheim Basel: Beltz Verlag, 2021.

Kindererziehung ist nicht einfach – vor allem dann, wenn man sein Kind diversitätssensibel und rassismuskritisch erziehen möchte. Mit ihrem Ratgeber „Gib mir mal die Hautfarbe. Mit Kindern über Rassismus sprechen“ zeigen Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar anhand von Beispielen aus Alltagssituationen auf, wie man Vorurteile in der Erziehung angehen kann und behandeln das Thema Rassismus im Kontext von frühkindlicher Erziehung, Schule und Kindermedien.

Ausgehend von rassistischen Erfahrungen, welche die heute in Berlin lebenden Autorinnen in ihrer Kindheit gemacht haben und für die sie damals keine Worte finden konnten, gründeten sie zunächst im Jahr 2018 einen Online-Shop. Das Ziel des Projektes war und ist es, Eltern, Pädagog*innen, Erzieher*innen und Kindern Spielsachen und Kinderbücher anzubieten, die den Fokus auf Vielfalt legen. Durch ihr Engagement im Bereich der diversitätssensiblen und rassismuskritischen frühkindlichen Bildung, aber auch durch ihre Tätigkeit als Anti-Rassismus-Trainerinnen für Kinder und Erwachsene konnte 2021 der vorliegende Ratgeber publiziert werden. Darin beschäftigen sich Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar in unterschiedlichen Kapiteln u. a. mit Begrifflichkeiten, geben eine kurze historische Übersicht über die „schwarze deutsche Geschichte“ vom Kolonialismus bis zur Gegenwart, bieten beispielhaft Anregungen für Gespräche mit Kindern über Rassismus an und stellen Spielsachen, Kinderbücher und -medien vor, die das antirassistische Lesen und Spielen fördern.

Das ist die Aufgabe des Buches: Eltern und ihren Kindern ein Bewusstsein für ihre eigene Position in diesem gesellschaftlichen Geflecht zu geben und sie dabei zu unterstützen, auf Rassismus bauende Benachteiligungen für Menschen of Color abzubauen. Gleichzeitig möchten wir uns aber auch an Eltern wenden, die Kinder erziehen, welche innerhalb dieses Systems benachteiligt werden. Kinder of Colour sollen in einer rassistischen Struktur ermächtigt und ermutigt werden. Sie sollen wissen, dass sie so, wie sie sind, ganz richtig sind. Hierfür benötigt es Eltern und Verbündete, die sich ihrer Positionierung bewusst sind und sich aktiv für sie einsetzen. (S. 17f.)

Eoin Colfer, Andrew Donkin: Illegal. Die Geschichte einer Flucht, illustriert von Giovanni Rigano, Hamburg: Rowohlt Verlag, 2018.

Die Graphic Novel „Illegal“ erzählt die Geschichte von Ebo, der in der Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seinen Geschwistern sein Leben in einem westafrikanischen Dorf zurücklässt und sich auf eine unsichere, gefährliche Reise nach Europa begibt. Sein Weg führt ihn über Agadez im Norden Nigers durch die Wüste Sahara bis nach Tripolis, der Hauptstadt Libyens. Auf seinem Weg trifft Ebo auf gute wie böse Menschen: Menschen, die ihn auf seiner Reise begleiten und ihm helfen, aber auch Verbrecherbanden und Schmugglern. Noch bevor er das endlose Meer überqueren muss, kommt es schließlich zu einer besonderen Begegnung: Ebo findet seinen Bruder Kwame. Gemeinsam setzen sie ihren Weg nach Europa fort, wo sie ihre Schwester vermuten. Trotz Ängsten und Sorgen wächst mit jedem Schritt Ebos Mut und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Ausleihe BIM

Diese und weitere Bücher stehen Leser*innen der BIM zur Ausleihe zur Verfügung. Die Ausleihe ist kostenlos und die Dauer beträgt 12 Wochen. Mehr Informationen erhalten Sie hier oder per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

BIM GOES MOVIE: SNIIJEG

SNIIJEG (SNOW), Aida Begić - 2008

Synopsis

Spuren im Schnee

Sechs Frauen, ein alter Mann und fünf Kinder leben in Slavno, einem kleinen Dorf, das fernab der Welt zu liegen scheint und doch in den 90er Jahren vom Krieg in Bosnien heimgesucht worden war. Jetzt soll ihr Dorf für ein Ferienzentrum an Serben verkauft werden. Sollen die Frauen das Angebot wahrnehmen und ihr verlassenes Dorf abgeben? Oder sollen sie bleiben?

Welches sind die Spuren, die wir im Schnee von gestern hinterlassen? Für die Bosnierin Aida Begić, die den Balkankrieg als Jugendliche erlebte, war und blieb das eine zentrale Frage. Denn zu den Übeln der Geschichte gehört es auch, dass sie oft genug keine sichtbaren Spuren hinterlässt. Jedenfalls würde man dem kleinen bosnischen Flecken auf den ersten Blick nicht ansehen, was die Menschen da durchlebt haben. Alles wirkt so friedlich, idyllisch und stimmig.

Erst mit der Zeit scheinen im Alltag die kleinen Dinge auf, die eben anders sind als in irgendeinem anderen entlegenen Bergdorf in Europa. Rein äusserlich fällt als Erstes auf, dass da praktisch nur Frauen leben. Der Grossvater und der Knabe bilden die Ausnahmen. Es sind Frauen, die verheiratet waren, Kinder hatten und Männer. Der Krieg hat ihnen die Geliebten genommen, sie wissen teilweise nicht einmal wie und wo. Und jetzt sind sie da und leben ein Leben, dem sie erst wieder so etwas wie Sinn abgewinnen müssen. Wie sie das versuchen, davon erzählt Aida Begić in ihrem berührenden Erstling. Sie tut es ganz still, blickt genau hin, setzt präzis in Szene, arbeitet bewusst mit dem Schweigen. So hat sie einen Film gestaltet, der das Unsichtbare erkennbar macht. (Walter Ruggle)

Dieser Film wurde am 18. Mai 2022 im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Der Bosnien-Krieg 30 Jahre danach: Perspektiven auf ein dialogisches Erinnern" des Instituts für Zeitgeschichte und des Osteuropazentrums der Universität Innsbruck in Kooperation mit ZeMiT/DAM (Zentrum für MigrantInnen in Tirol/Dokumentationsarchiv Migration Tirol) im Cinematograph gezeigt. Nach der Sommerpause wird die Reihe am 12. Oktober 2022 mit einer Podiumsdiskussion abgeschlossen:

12.10.2022: Podiumsdiskussion „Dialogisch erinnern, Gedenken gestalten“ in Verbindung mit der Ausstellung „heimat<loser“

- Ljubomir Bratić (Philosoph & Migrationsforscher, Wien)

- Dennis Miskić (Gedenkdiener 2021/22 Srebrenica Memorial Center)

- Ivana Marjanović (Kunstraum Innsbruck, angefragt)

- Nicola Nagy (Filmemacherin, Politologin)

Moderation: Ingrid Böhler (Institut für Zeitgeschichte, Universität Innsbruck)

19:00 Uhr, Stadtbibliothek Innsbruck, Amraser Straße 2

NEU IM IMZ-STUDIENPORTAL´

„Rassistische Realitäten in Deutschland“ – eine Auftaktstudie über Rassismus

Miriam Hill

„Rassismus ist Alltag in Deutschland. Er betrifft nicht nur Minderheiten, sondern die gesamte Gesellschaft, direkt oder indirekt.“

Prof. Dr. Naika Foroutan, Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM)

Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) hat im Mai 2022 die ersten Ergebnisse der Auftaktstudie mit dem Titel „Rassistische Realitäten. Wie setzt sich Deutschland mit Rassismus auseinander?“ der Öffentlichkeit präsentiert. Hier gibt es wichtige Erkenntnisse, die auch für den österreichischen Kontext von großer Bedeutung sind. Gegenstand der breit angelegten Studie sind die Entwicklungen und Trends in Bezug auf Rassismus in Deutschland. Mit Hilfe dieses Messinstruments werden Rassimuserfahrungen, rassistsiche Wissensbestände, aber auch antirassistische Potentiale in der Gesellschaft aufgezeigt.

Die Auswertung der Studie macht deutlich, dass Rassismus als gesamtgesellschaftliches Phänomen betrachtet werden muss – ein Phänomen, das auch in Österreich sichtbar ist und zunehmend ins öffentliche Interesse rückt. Die Mehrzahl der Befragten gibt an, direkt oder indirekt von Rassismus betroffen zu sein. Lediglich 35 % sind noch nie mit Rassismus in Berührung gekommen. Gleichzeitig wird sichtbar, dass rassistische Wissensbestände in der Gesellschaft tief verankert sind und dadurch Ungleichbehandlung legitimiert wird. Mit 90 % stimmt ein erstaunlich hoher Anteil der Befragten der Aussage zu, dass Rassismus in Deutschland eine Realität darstellt. Sowohl im Alltag als auch in Institutionen wird dieser erlebt. Demnach wird Rassismus nicht nur als Handlung von Einzelpersonen gesehen, sondern auch auf struktureller und institutioneller Ebene identifiziert. In erster Linie werden rassistische Ausschlussmechanismen in den Bereichen Schule, Arbeit und Wohnen wahrgenommen. Das bedeutet, dass hier eine strukturelle Ungleichheit von 80 % der Befragten gesehen wird. Ein weiteres interessantes Ergebnis der Studie ist, dass der Umgang mit Rassismus innerhalb der Gesellschaft variiert. So werden einerseits abwehrende und verharmlosende Haltungen gegenüber Menschen mit Rassismuserfahrungen gemacht und somit Rassismus tabuisiert bzw. negiert. Oftmals wird den Betroffenen Überempfindlichkeit (33 %) oder überzogene Angst (52 %) attestiert. Auf der anderen Seite gibt es eine große Gruppe (knapp 70 %), für die es vorstellbar ist, gegen Rassismus aktiv zu werden. Vor allem in der jüngeren Bevölkerung sind widerständige und antirassistische Potentiale vorhanden. So sind viele junge Menschen bereit, sich politisch (etwa durch Demonstrationen), symbolisch (Unterschriftenaktionen), durch eine gezielte Bewusstseinsbildung im Hinblick auf Sprache oder durch finanzielles Engagement gegen Rassismus zu positionieren.

Die sehr umfangreiche und differenzierte Studie zeigt auf, dass Rassismus in Deutschland existiert und eine Alltagserfahrung von nicht wenigen Menschen ist. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie unterschiedliche Ausprägungen von Rassismus innerhalb der Gesellschaft wahrgenommen werden, welche „blinden Flecken“ diesbezüglich (noch) vorhanden sind und wie der Umgang mit Rassismus und Rassismuserfahrungen aussieht.

Im Hinblick auf Österreich wäre auch hier eine flächendeckende kritische Auseinandersetzung mit Rassismus und Rassismuserfahrungen wichtig. Wenn wir uns als Migrationsgesellschaft begreifen, so ist es dringend notwendig, Ausschließungspraxen und Rassismen sowohl auf individueller als auch auf struktureller und institutioneller Ebene in den Blick zu nehmen, um aktiv dagegen handeln zu können.

Es wäre sicherlich eine große Bereicherung, wenn Österreich in ähnlicher Weise „Rassistische Realitäten“ dokumentieren und erforschen würde. Mit diesem ersten Schritt kann es gelingen, sich dem vielschichtigen Problem Rassismus zu stellen und notwendige Maßnahmen einzuleiten, sollen Gleichheit und Diversität nicht nur Worthülsen, sondern gelebte Praxis sein.

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

- AufBauWerk - Unternehmen für junge Menschen. Nachhilfetätigkeit/Lernbegleitung

- Lebenshilfe Tirol GmbH. Freizeitassistenz und Familienentlastung, Landeck

- Praktikum Cranach WG, sozialpädagogische Mädchenwohngemeinschaft. Mils bei Hall

- Lebenshilfe GmbH. Mitarbeiter (m/d/w) #LebenshilfeFürUkraine. Bezirk Schwaz

- Diakonie Flüchtlingsdienst. Koordinator:in der Psychotherapieeinrichtung für Geflüchtete aus der Ukraine

- SOS Kinderdorf Österreich. Sozialpädagog*in im Nachtdienst (25h/Woche)

- Universität Innsbruck, Familienservice. Sommerferienbetreuung von Kindern

- Chill out DOWAS. Jugendbetreuung im Wohnbereich (20-30 Wochenstunden)

- Chill out DOWAS. Sozialarbeiter:in für den Übergangswohnbereich

- Rotes Kreuz, yo!vita. Sozialpädagogische Betreuung, Mils bei Hall

- Persönliche Assistenz - Aktuelle Stellenausschreibungen des SLI

- Aktuelle Stellenausschreibungen SOS Kinderdorf

- Aktuell: Freie Stellen bei den TSD

- Aktuell: Freie Stellen bei den ISD

- Aktuelle Jobausschreibungen der Lebenshilfe Tirol

- Aktuelle Jobausschreibungen der Caritas Tirol

- Aktuelle Jobausschreibungen des ÖIF

Impressum IMZ-Newsletter:

Leitende Redakteurin: Mag.a Andrea Moser BA (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

Redaktion und Lektorat: Mag.a Michaela Nindl, Tuğba Şababoğlu MA, Mag.a Christina Hollomey-Gasser

Herausgeber: ZeMiT – Zentrum für Migrantinnen und Migranten in Tirol, Andreas-Hofer-Str. 46/1, 6020 Innsbruck; vertreten durch Mirjana Stojaković, GFin ZeMiT und Dr. Gerhard Hetfleisch

www.imz-tirol.at

Das IMZ ist ein gemeinsames Projekt von Land Tirol/Abteilung Gesellschaft und Arbeit - Integration und ZeMiT.